最近のエントリー

月別 アーカイブ

- 2025年3月 (1)

- 2025年2月 (1)

- 2024年12月 (1)

- 2024年10月 (1)

- 2024年9月 (1)

- 2024年7月 (2)

- 2024年6月 (1)

- 2024年4月 (3)

- 2024年2月 (2)

- 2023年12月 (1)

- 2023年10月 (1)

- 2023年9月 (1)

- 2023年8月 (1)

- 2023年7月 (1)

- 2023年4月 (2)

- 2023年3月 (3)

- 2023年2月 (2)

- 2023年1月 (2)

- 2022年12月 (1)

- 2022年11月 (1)

- 2022年10月 (1)

- 2022年9月 (1)

- 2022年7月 (2)

- 2022年6月 (1)

- 2022年4月 (3)

- 2022年3月 (2)

- 2022年2月 (2)

- 2022年1月 (1)

- 2021年12月 (2)

- 2021年11月 (1)

- 2021年7月 (2)

- 2021年4月 (3)

- 2020年12月 (1)

- 2020年11月 (1)

- 2020年10月 (1)

- 2020年8月 (2)

- 2020年7月 (2)

- 2020年4月 (2)

- 2020年3月 (2)

- 2020年2月 (2)

- 2019年12月 (1)

- 2019年10月 (1)

- 2019年9月 (1)

- 2019年7月 (1)

- 2019年6月 (1)

- 2019年4月 (3)

- 2019年3月 (2)

- 2019年2月 (1)

- 2019年1月 (1)

- 2018年12月 (2)

- 2018年11月 (1)

- 2018年10月 (2)

- 2018年9月 (1)

- 2018年8月 (1)

- 2018年7月 (1)

- 2018年6月 (1)

- 2018年5月 (4)

- 2018年4月 (5)

- 2018年3月 (4)

- 2018年2月 (5)

- 2018年1月 (4)

- 2017年12月 (4)

- 2017年11月 (4)

- 2017年10月 (5)

- 2017年8月 (6)

- 2017年7月 (6)

- 2017年6月 (5)

- 2017年5月 (4)

- 2017年4月 (5)

- 2017年3月 (2)

- 2017年2月 (4)

- 2017年1月 (4)

- 2016年12月 (3)

- 2016年11月 (6)

- 2016年10月 (4)

- 2016年9月 (2)

- 2016年8月 (7)

- 2016年7月 (4)

- 2016年6月 (4)

- 2016年5月 (4)

- 2016年4月 (3)

- 2016年3月 (2)

- 2016年2月 (4)

- 2016年1月 (4)

- 2015年12月 (4)

- 2015年11月 (3)

- 2015年10月 (5)

- 2015年9月 (6)

- 2015年8月 (2)

HOME > Topics > アーカイブ > 授業の様子 > 8ページ目

Topics 授業の様子 8ページ目

4期生 4回目の授業 座学:犬種差、生理学 実技:健康管理、トイレ・ハウストレーニング

座学は犬種差や生理学についてお話しました。

行動に影響を与える要因は様々ありますが、その中には犬種や個体差、神経伝達物質などがあります。

犬種差は研究データや犬種タイプなど科学と実践で経験してきたことをお話しています。

また、遺伝子や神経伝達物質などがどのように行動とか変わっているかについても解説。

刺激から反応が生じるまでのブラックボックスについて分析できるようにあらゆる角度から徹底的に学んでいます。

実技では飼い主さんから質問を受けることも多い健康管理についてからスタート。

動物看護師である長谷川から実際に犬を使いながら説明を行いました。

授業ではブラシや爪切り、保定など実践的な内容が詰まっています。

実際に爪切りにもチャレンジ。

その後は実は表裏一体であるトイレトレーニングとハウストレーニングについて。

家の中での設置場所やトイレに連れて行くタイミング、学習方法にご説明しました。

その後はハウスのコマンドで入れるようにするトレーニングを実際にやってもらいました。

ただし、トイレトレーニングもハウストレーニングも手法論だけマスターすればいいわけではありません。

本やネットなどでは網羅できない細かい注意点までしっかりと質疑応答を設けて疑問を解消してもらいながら、

実際に多くの飼い主さんと向き合ってきた実例を基にトイレやハウスの盲点についてお話し、その悩みを解決できるよう知識と技術を蓄えていただいています。

ドッグトレーナー育成コース講師:三井

(スタディ・ドッグ・スクール)

2017年4月25日 17:03

4期生 3回目の授業 ~動機づけに影響を与える要因、犬の感覚器ついてなど~ 実技:反応形成

1. 動機づけに影響を与える要因

①刺激に対する感受性の違い

●解剖学的要因

感覚器の構造の違い

②刺激に対する処理の違い

●行動学的要因

生得的行動(犬種差、個体差、行動の発達)

習得的行動(経験・学習)

●生理学的要因

脳の構造/神経の働き

ホルモン環境

について学び、犬が刺激を受けて行動を示すまでの

原理について学びました!

犬の行動を正しく理解するためには

犬の行動を正しく理解するためには犬の生理的特徴や脳の構造など

感じ取った刺激をどのように解釈しているのか

についても人が理解を深めなければなりません。

トレーナーというと、ついつい行動や学習のことばかりに目が向きがちですが

犬を正しく理解するためには多角的な側面で

犬への理解を深めていく必要があります。

本日で、行動学の全体的な総論が終わったので

動機づけに影響を与える要因としての

感覚器の構造の違いについて

犬の感覚世界についても学びました。

犬がどのような感覚で刺激を受容し、どのようにそれらの情報を

処理しているか、理解を深めるためには犬の感覚器の構造や

その受容についても学び、犬の感覚世界を

想像しながら行動への理解を深める必要があります。

ドッグトレーナー育成コース講師:鹿野

今日も実技は先週の復習からはじめました。

まずは人に意識を向けるためのトレーニング。

全てのトレーニングの基礎ですからみっちりと練習していきます。

その後は反応形成の説明と実践を行いました。

まずは目的の行動を学習させるための誘発法や身体的誘導法など各種方法の説明ととそのメリット・デメリットについて解説しました。

プロンプトを抜く際の注意点など皆さん必死にメモを取られていました。

その後は初段階として手についてくるトレーニングを実施。

犬の年齡や経験によって進度に差はありますが、他の人の犬の様子を見ることも大変勉強になるかと思います。

また、行動修正に必ず必要になるテクニックである脱感作と拮抗条件付けついても解説。

馴らすべき要素とその見極め方などガイドラインに基づいて行う際の注意点についてお話しました。

来週は苦手なものの克服を実践していきます。

ドッグトレーナー育成コース講師:三井

(スタディ・ドッグ・スクール)

2017年4月18日 14:07

4期生 2回目の授業 ~犬の行動特性、動機づけについてなど~

先週に引き続き、今週の座学も

行動学の基本として

動物行動学の基本の内容として

1. 動物の行動とは?

●行動の定義 刺激―応答

●動物のを引き起こす刺激の種類

2. 動物の行動の分類と種類

●維持行動/生殖行動/失宜行動

●個体行動/社会行動

3. 犬の個体行動と社会行動

4. 行動が生じる仕組み

●動機づけとは?

●動機づけの種類

5. 動機づけに影響を与える要因

①刺激に対する感受性の違い

●解剖学的要因

感覚器の構造の違い

②刺激に対する処理の違い

●行動学的要因

生得的行動(犬種差、個体差、行動の発達)

習得的行動(経験・学習)

●生理学的要因

脳の構造/神経の働き

ホルモン環境

などといった、大学レベルの高度な授業を実施し、

とても内容の濃い、他では絶対に聞くことのできない

行動学の全容をお話しました!!

皆さん、とっても熱心で、かなり深い部分まで

皆さん、とっても熱心で、かなり深い部分まで質疑応答が繰り広げられ、より深い充実した

授業が開催されました!!

2回目なのに、みなさんどんどん知識を吸収していただいています!

来週も、とっても楽しみです!!

ドッグトレーナー育成コース講師:鹿野

実技はまず先週復習から開始しました。

皆さん積極的に発言していただきました。毎週、生徒さんを指名して解説してもらいながら復習していきますので、嫌でも身についていきます(笑)

新しいテーマは「ホールディング」、「人と犬の挨拶」、「人に意識を向けるためのトレーニング」を行いました。

犬にとって体を触られることは生涯に渡り必ず必要なことです。

しかし、ただ闇雲に触る練習をするのではなく、ドッグトレーナーは体の構造や慣らし方に精通していなければなりません。

人に意識を向けるトレーニング時、なぜ名前を連呼すると良くないのか、向かなかった時にどのような手法を取るべきなのか理論に基づいた実践を行っています。

実技ではただ自分ができるようになるだけではなく、なぜこの手法を取るのか理解した上で噛み砕いて説明できるスキルも重視しています。

理論と技術が融合できることを目指し日々勉強していただいています。

ドッグトレーナー育成コース講師:三井

(スタディ・ドッグ・スクール)

2017年4月11日 16:40

4期生スタート!!

4期生がついにスタートしました!!

4期生は参加者がとっても多く

とても活気あふれる楽しく和やかな雰囲気です!

まずはオリエンテーションとお互いの自己紹介から!

まずはオリエンテーションとお互いの自己紹介から!今回、参加いただいている方々は、バックグラウンドも

様々なので、お互いにたくさんの情報を共有できます!!

オリエンテーションも終わって早速授業が開始。

オリエンテーションも終わって早速授業が開始。本日は、ペットドッグトレーナーとしての心構えや業務内容をお話し

動物行動学の基本についても触れました!

来週からいよいよ、行動学の授業が本格的に始まります!

講師陣も一丸になって頑張っていきます!!

スタッフ 鹿野

実技の第1回目は足元でおとなしくする、犬同士の挨拶、人と犬の挨拶のさせ方、リードの持ち方など、基本的なことですがとても大事なことから開始しています。

実技はただ手法を実施するだけでなく、理論に基づきなぜその方法を取るのか細かくご説明しています。

また、本日は3期生の先輩も実習にきていて、学年を越えた交流もできたのではないでしょうか?

講師たちもこれから毎週楽しみで仕方ありません!

ドッグトレーナー育成コース講師:三井

(スタディ・ドッグ・スクール)

2017年4月 4日 17:26

3期生 最終授業「経営法務」、「マーケティング戦略」

1,2限目のテーマは「経営法務」。

MBAで中小企業診断士の岩瀬敦智先生をお招きして授業を行いました。

ドッグトレーナーとして創業する場合、個人事業主として開始するのが一般的です。

その際、経理や確定申告などドッグトレーニングの知識や技術以外のことも必要になってきます。

多くの個人事業主の方とお仕事をされている岩瀬先生のリアルな意見やケーススタディはとてもためになりました。

3限目は「マーケティング戦略」について。

スタディドッグスクールがどのようにして多くのお客様のニーズにお答えしてきたかや、

地域獣医師の方々にお客様ご紹介いただく様になった経緯や、動物病院やペットショップでパピークラスを開催させていただいている経緯などについてお話しました。

今週で座学と專門実習は終わりましたが、グループレッスンや個別カウンセリングなど選択実習はまだまだ続きます。

ドッグトレーナー育成コース講師:三井

(スタディ・ドッグ・スクール)

2017年3月 7日 14:13

3期生 19回目の授業「飼い主指導のスキルアップ」「ヒトと犬の絆」「クリッカートレーニング」

「飼い主指導のスキルアップ」はすっかりおなじみとなったコミュニケーション&マナー講師の松井先生に最後の総仕上げとして「接遇」についてお話いただきました。

この授業はただ単に講師が一方的にマナーについて話すのではなく、講師と生徒さんが密にコミュニケーションを取りながら自分自身に「気づき」を持てるのが特徴です。

授業を通して、自分の新たな一面やトレーナーとして必要な接遇が身についたのではないでしょうか。

また、専任講師からは「 ヒトと犬の絆」についてもお話をしました。

この分野はいわゆるアニマルセラピーに代表される「動物人間関係学」という比較的新しい学問ですが、実は専任講師は全員、国内外の世界的権威の先生方から専門的に教育を受けており、

当スクールスタッフは動物介在教育・療法学会の理事や講師を務めるなど、大変関わりの深い分野でもあります。

ですから、座学は動物介在教育にご興味のある方にもおすすめです。

ドッグトレーナー育成コース講師:三井

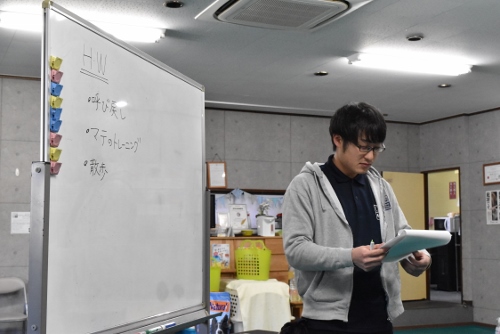

さて、実習は今日で最後になりました!

約5ヶ月間長いようであっという間でした。。。生徒さんは授業を重ねるたびに成長し、とても嬉しく感じました。

なにより、真摯に「犬、トレーニング」に向き合っていただき本当にうれしく、毎回講師の気が引き締まる思いでした。

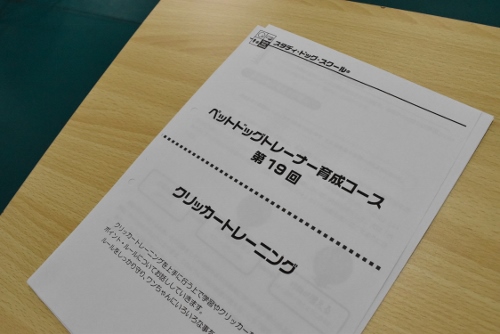

今日の内容は、前回の続き「クリッカートレーニング」です。

宿題だった「アイコンタクト」をほぼ完ぺきにしてきていただいた生徒さん、今日は新しいものにチャレンジです。

ペットボトルキャップにタッチを練習です。最終的にハウスの扉に取り付けて、犬自身が自分のハウスを閉められるようにすることが目標です。

覚えがとても早く、タッチはすぐマスターしましたが、扉を閉めるところまで行かず、課題となりました。

途中で、キャップをなめてしまう行動が出て、それを修正するトレーニングなど、細かくこだわると、なかなか時間がかかりますね。

ただ、生徒さんと参加している犬はクリッカーの相性がとても良いみたいで、期待感が今までよりアップしています。

トレーニンググッズも上手に使うと効果的ですよね。

授業でのクリッカートレーニングは基本的に、誘発法+逐次接近法を用いて行いましたが、

行動の発現を人が待ちすぎてしまうと、犬が葛藤して吠えたり、望んでいない行動が出ることが多いのですが、

生徒さんの柴ちゃんは、適切な行動を引き出すことができていました。講師も感心する一幕でした。

今日で実習は終了しましたが、まだまだサポートさせていただきます。

ドッグトレーナー育成コース講師:鈴木

(スタディ・ドッグ・スクール)

2017年2月28日 16:10

3期生 18回目の授業「効果的なホームページ作成」「獣医師がドッグトレーナーに求めること」「クリッカートレーニング」

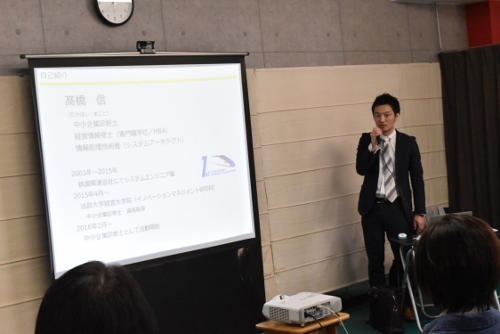

まず、株式会社クフウシヤから高橋信先生の「効果的なホームページ作成」

現代社会では、インターネットを利用した情報発信や顧客の獲得は当たり前になってきました。

そのため、SEO対策や広告活用を知った上でHPを作製していくことが必要です。

講義では、HPの役割や実際の作り方、SEO対策に至るまで基礎から応用まで細かく説明していただきました。

2時限目は「獣医師がドッグトレーナーに求めること」。講師は、わかば動物病院院長、石川幸子先生でした。

石川先生は、ご自身の動物病院でパピークラスを開催されており、「ドッグトレーナーに何を求めるのか?」「開催にあたり気を付ける点」など、

獣医師という立場から、現場の声を交え、お話しいただきました。

また、子犬のワクチンプログラム(ワクチネーション)についても最新の知見や正しい知識をお話しいただきました。

実習では、クリッカートレーニングを開始いたしました。

クリッカーを使う場合、ルールをしっかりと決めてから練習に臨む必要がありますので、まずは説明から。

最初は古典的条件付けを用いて、クリッカーを条件性強化子にするところから練習しました。

チューニングと言ったりしますが、これをしなければ始まりません。

その後は、アイコンタクトのトレーニングをしながら、正しいタイミングで「クリック」できるように練習。

少しタイミングがずれてしまうことで、犬は人が思っていることとは異なることを学習してしまいます。

まずは、クリッカーという道具になれ、上手に使えるようにすることを目標に頑張っていただきました。

次回もクリッカーを使ったトレーニングをします!

宿題も出させていただいたので、とても楽しみです。

ドッグトレーナー育成コース講師:鈴木

(スタディ・ドッグ・スクール)

2017年2月21日 17:42

3期生 17回目の授業 「犬の問題行動の対処の各論②」「系統的脱感作法を用いた馴致トレーニング」

本日は講師たちも一部執筆しているドッグトレーニングパーフェクトマニュアルをもとに「恐れと恐怖症」について。

授業ではディスカッションや講師たちの経験した実例も紹介。

様々なレッスン形態を網羅し、様々な問題行動に取り組んだ現場経験が豊富なドッグトレーナーを多数抱える、

スタディドッグスクールペットドッグトレーナー育成コースだからこそできる実例紹介は一見の価値アリです!

本日の授業で犬の行動学や科学に基づく座学は一旦終了となります。

今後はホームページや創業、獣医師からのレクチャーなど、他ではなかなか聞けない内容になっていきます。

ドッグトレーナー育成コース講師:三井

実習は、「オモチャ遊び」「オモチャの管理」の指導練習から始まりました。

最初は緊張していたこの練習も、最近は堂々とできるようになってきました。

ポイントを押さえて、うまく話をまとめられるようになってきており、上達を感じます。

また、前回の復習として自発的に意識を向ける練習、さらに、犬と目線を合わせずに行うコマンドトレーニングをしました。

犬自身の集中力が上がっているのはもちろんですが、飼い主さんのハンドリングが向上してきました!

そして今日のメインは、「系統的脱感作法」を用いた馴致トレーニングでした。

刺激の設定に悩んでいた生徒さん。刺激の強度、大きさ、距離、速さ、高さなど細かなところまで説明させていただきました。

1時間半ほど、このトレーニングを行って、かなり理解していただきました!

さあ、そろそろ授業も大詰めになりました!

生徒さんが育っていくことがうれしい反面、少し寂しい気持ちもあります。

今後も楽しい授業、進めていきます!

ドッグトレーナー育成コース講師:鈴木

(スタディ・ドッグ・スクール)

2017年2月14日 16:14

3期生 16回目の授業「問題行動の対処の各論」「人に意識を向け続けるトレーニング」

前回までは原因、診断について細かく解説しましたが、今回は「短期、長期にわたる行動の管理」「対処方法」についてです。

原因が異なれば対処法も変わりますので、ドッグトレーナーとして正しい原因究明と適切な対処をできるようにならなければいけません。

「トイレトレーニングの未完成によるもの」「分離不安によるもの」など、それぞれの原因から正しい対処を学び、

また、スタディドッグスクール講師の今までの経験も含め、より実践的な内容を説明させていただきました。

最後には、生徒さんがご自身の犬で実際に抱える問題をテーマに、ディスカッションしながら問題行動の対処を授業しました。

実技では、「散歩のトレーニング」「ハウストレーニング」「トイレトレーニング」の説明を生徒さんにしてもらいました。

座学で学んだ内容を頭の中で整理し、自分自身で指導ができるようになってきました。

また、人に意識を向けるトレーニングの応用として、犬の自発的行動を強化する練習もしました。

実生活の中で、コマンドを活用することはもちろん大事ですが、こちらが指示を出さなくても、

犬自身が行動を発現できるようにすることは、より実践的で、活用しやすいものになります。

途中、講師が実際に犬をハンドリングして、フードやおやつだけではなく動きを使って

犬の気持ちを配慮したトレーニングを生徒さんにも実践していただきました。

学んでいただきたいことはまだまだありますが、生徒さんの今後がとても楽しみです。

ドッグトレーナー育成コース講師:鈴木

(スタディ・ドッグ・スクール)

2017年2月 7日 18:17

3期生 15回目の授業「犬の問題行動の対処の各論」「誘惑物がある中でのハンドリング」

今日は特に「排泄に関する問題行動」について特化してご説明。

排泄の問題について飼い主さんにご理解いただく項目の洗い出しや避けるべき手法についてお話し、

獣医学的、行動学的な原因を評価するための質問事項や確認事項の紹介。

さらには原因、診断について実例をもとに細かくお話しました。

排泄の問題と一口に言ってもその原因は10以上にのぼります。

ドッグトレーナーは得られた情報を体系的に整理し診断、原因が行動学的なものであれば原因に合わせた行動修正を行います。

単純にトイレトレーニングをすればいいものではありません。

今後は排泄以外の問題行動についてもお話していきます。

ドッグトレーナー育成コース講師:三井

実習は、生徒さんへの宿題。「呼び戻し」「マテ」「散歩」のトレーニング説明から始まりました。

生徒さんは、どんどん上達しポイントをおさえてわかりやすく話せるようになってきました。

犬を使った実技では、「誘惑物がある中でのハンドリング」ということで、意識を向ける練習を行いました。

トレーニングの初期段階では、できるだけ周りの刺激を減らし、静かな場所で行う方が効率的ですが、

実生活に活用するためには、刺激がある中でのトレーニングが必要になってきます。

意識を向けるタイミングや、誘惑物との距離感など細部にわたってケアしながら行っていくことで、よりスムーズに学習させることができます。

生徒さんだけではなく、生徒さんの犬も成長しています!

ドッグトレーナー育成コース講師:鈴木

(スタディ・ドッグ・スクール)

2017年1月31日 15:34

<<前のページへ|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|次のページへ>>