最近のエントリー

月別 アーカイブ

- 2025年3月 (1)

- 2025年2月 (1)

- 2024年12月 (1)

- 2024年10月 (1)

- 2024年9月 (1)

- 2024年7月 (2)

- 2024年6月 (1)

- 2024年4月 (3)

- 2024年2月 (2)

- 2023年12月 (1)

- 2023年10月 (1)

- 2023年9月 (1)

- 2023年8月 (1)

- 2023年7月 (1)

- 2023年4月 (2)

- 2023年3月 (3)

- 2023年2月 (2)

- 2023年1月 (2)

- 2022年12月 (1)

- 2022年11月 (1)

- 2022年10月 (1)

- 2022年9月 (1)

- 2022年7月 (2)

- 2022年6月 (1)

- 2022年4月 (3)

- 2022年3月 (2)

- 2022年2月 (2)

- 2022年1月 (1)

- 2021年12月 (2)

- 2021年11月 (1)

- 2021年7月 (2)

- 2021年4月 (3)

- 2020年12月 (1)

- 2020年11月 (1)

- 2020年10月 (1)

- 2020年8月 (2)

- 2020年7月 (2)

- 2020年4月 (2)

- 2020年3月 (2)

- 2020年2月 (2)

- 2019年12月 (1)

- 2019年10月 (1)

- 2019年9月 (1)

- 2019年7月 (1)

- 2019年6月 (1)

- 2019年4月 (3)

- 2019年3月 (2)

- 2019年2月 (1)

- 2019年1月 (1)

- 2018年12月 (2)

- 2018年11月 (1)

- 2018年10月 (2)

- 2018年9月 (1)

- 2018年8月 (1)

- 2018年7月 (1)

- 2018年6月 (1)

- 2018年5月 (4)

- 2018年4月 (5)

- 2018年3月 (4)

- 2018年2月 (5)

- 2018年1月 (4)

- 2017年12月 (4)

- 2017年11月 (4)

- 2017年10月 (5)

- 2017年8月 (6)

- 2017年7月 (6)

- 2017年6月 (5)

- 2017年5月 (4)

- 2017年4月 (5)

- 2017年3月 (2)

- 2017年2月 (4)

- 2017年1月 (4)

- 2016年12月 (3)

- 2016年11月 (6)

- 2016年10月 (4)

- 2016年9月 (2)

- 2016年8月 (7)

- 2016年7月 (4)

- 2016年6月 (4)

- 2016年5月 (4)

- 2016年4月 (3)

- 2016年3月 (2)

- 2016年2月 (4)

- 2016年1月 (4)

- 2015年12月 (4)

- 2015年11月 (3)

- 2015年10月 (5)

- 2015年9月 (6)

- 2015年8月 (2)

HOME > Topics > アーカイブ > 授業の様子 > 7ページ目

Topics 授業の様子 7ページ目

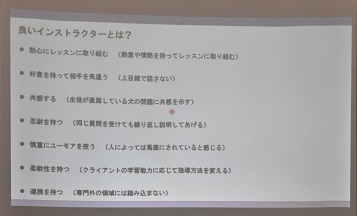

4期生 14回目の授業 座学:指導スキル、犬の問題行動 実技:ハズバンダリートレーニング、Leave it

「犬の問題行動」について講義を行いました。

ドッグトレーナーは、飼い主さんや犬にとって

教育者としての役割を担わなけばなりません。

そのため、ただ知識や技術をお披露目するだけでなく

それぞれの飼い主さんが理解しやすく、実践できる技術を

身に着けてもらえるような指導方法を常に心掛けなければなりません。

また、先生であっても、それぞれの飼い主さんの置かれている状況や

思い、困っていることなどに共感をもつ姿勢が非常に重要で

飼い主さんとの信頼関係が構築できるような

コミュニケーションも必要となります。

犬と関わる仕事だからといって、犬のことばかりを勉強するのではなく

より多くの人と関わり、人とのコミュニケーション能力を磨く必要もあります。

ドッグトレーナー育成コース講師:鹿野

今週の実技は先週に引き続きハズバンダリートレーニングを行いました。

ハズバンダリートレーニングの1つ目は動物病院での耳の診察を想定して練習を行いました。

ドッグトレーナーは犬のボディーランゲージを素早く読み取り、それにあった対応を取る必要があります。

先週はやや腰が引けていたカイルくんも診察台の上に乗ることに余裕が出てきました。

チワワの萌ちゃんは台の上でオスワリの姿勢を自ら進んで取れるようにトレーニング。ですから力づくで保定をする必要は一切ありません。

この後耳をめくり一定時間おとなしくしているところまでできるようになりました。

二つ目はハミガキを想定したトレーニング。

一口に歯磨きといっても、歯ブラシの存在に馴らす、ハミガキをしやすい姿勢をとる、マズル付近をさわるなど様々な要素があります。

今日は唇をめくり、歯ブラシを入れる前までを想定し、生徒さん自身がトレーニングメニューを考えてから練習に入りました。

犬の反応を見ながら、段階的にステップを踏むことで一般的に苦手になりやすいことでも問題なく行えるようになります。

あっという間に長い時間上唇をめくっていられるようになったダックスのべーちゃん。

犬の気持ちに寄り添うことは当然ですが、どれだけ丁寧に、犬の反応を見ながら素早くできるようにするかがトレーナーの腕の見せ所といえます。

そして復習も兼ねてLeave it という対象から気をそらす練習を行いました。

以前行った時とくらべ誘惑対象がより気になるものを使用し、より難しい環境で練習することで、実際の散歩などで活用できるようにしています。

コマンドの習熟度も上がり、おしえ方のバリエーションが増えていくことで生徒さんたちの自信もついてきたのではないでしょうか。

ドッグトレーナー育成コース講師:三井

(スタディ・ドッグ・スクール)

2017年7月11日 14:24

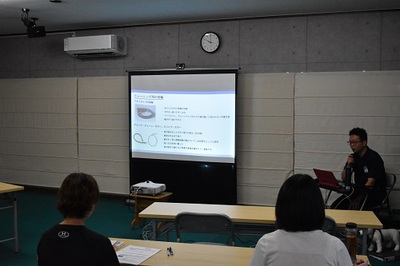

4期生 13回目の授業 座学:飼育環境の設定方法 実技:口輪の装着、ハズバンダリートレーニング

講義を行いました。

トレーナーの職業は、ついつい犬に新しい行動や

トレーナーの職業は、ついつい犬に新しい行動や人にとって望ましい行動を教えることばかりに

目が向いてしまいがちです。

しかし、どんなにしつけやトレーニングをしても

適正な飼育がされていなければ、犬の福祉が害され

お互いの関係は良好にはなりません。

動物愛護法などでも適正飼育が謳われていますが

それぞれの価値観によった適正飼育を実践している状況です。

本日の講義では、行動学をもとに犬の習性を理解し

その習性を考慮した環境設定や人の対応の仕方について

講義を進めました。

犬は言葉が通じないため、経験論のみならず

科学的な側面でも犬の習性を理解し

適正な飼育を目指していかなければなりません。

ドッグトレーナー育成コース講師:鹿野

今週から実技は過去に実技で行った項目についてお客様に説明することを想定とした復習時間を設けました。

知識として知っていることとお客様に説明することは似ているようで異なります。

万人が納得のいく説明ができるスキルを身につけられるよう練習を開始しました。

その後は、噛みつく犬を想定した口輪の装着方法について犬をつかいながら解説。

(ワンちゃんの名誉のために、写真のワンちゃんは噛みません)

注意すべき点や系統的脱感作のレベル設定、使いやすい口輪等についてもお伝えしました。

また、後半はハズバンダリートレーニングについて解説&練習。

ハズバンダリートレーニングとは健康管理や治療などを受けやすくするため、所定の動作をさせるトレーニングのことを言いますが、犬のメンタル面も重要です。

力で無理やり押さえつけるのではなく、犬自らが進んでその姿勢をとったり、ストレスなく過ごせるよう、ボディーランゲージから犬の内面を読み取り、それに合わせた詳細なレベル設定と練習を行いました。

ドッグトレーナー育成コース講師:三井

(スタディ・ドッグ・スクール)

2017年7月 4日 14:28

4期生 12回目の授業 座学:トレーニングアイテム 実技:サイド、ロールオーバー、環境馴致

道具の使用方法とその原理について

講義を行いました。

トレーニングや行動修正を行う際に役立つ

トレーニングや行動修正を行う際に役立つトレーニンググッズはたくさんありますが

その使用方法や原理についてまでは

なかなか説明を聞く機会がありません。

しかし、飼い主さんを指導する上で、特殊技能ばかりを指導しても

なかなか実践することができない方もいるため、トレーニング道具を

上手に利用することで、誰もが実践できる方法も提案しなければなりません。

また、既存の道具の中には、専門家の立ち合いの元使用しなければ

非常に危険なものもありますが、飼い主さんがその危険性を理解せずに

使用してしまうことも多々あります。

ドッグトレーナーは、専門家として、様々なトレーニングに関する

道具への知識も深めなければなりません。

ドッグトレーナー育成コース講師:鹿野

実技は先週に引き続き人に注目して歩き続ける練習やヒール、サイドの練習をしました。

お散歩中全て人をずっと見続ける必要はありませんが、人混みの中など時として必要な場面もあるりますので少しづつ集中して歩く時間を増やしていきます。

その後は横になってお腹を出すロールオーバーの教え方と活用方法を解説。

このコマンドはお腹を出してかわいらしいというものではなく、健康管理、いわゆるハズバンダリートレーニングの一環として行います。

特に大型犬の場合はお腹など、このような姿勢にしないと見づらい部分がありますので、必須のコマンドといえます。

その昔は横にして無理やり抑えるなどのやり方が主流でしたが、犬が自ら楽しみながら進んでその姿勢が取れればそれに越したことはありません。

育成コースでは日頃の健康管理や獣医療の現場で使えるようにトレーニングしていきます。

最後は脱感作+拮抗条件付けさらには強い刺激があってもそれをやり過ごせるように慣らしていきます。

今日はまずは傘を使って練習しました。

達成すべき目標から逆算をして、その犬のあったレベルを選択できるようボディーランゲージを読みつつ練習しています。

ドッグトレーナー育成コース講師:三井

(スタディ・ドッグ・スクール)

2017年6月27日 14:49

4期生 11回目の授業 座学:犬のワクチン接種と寄生虫予防・人畜共通感染症・精神衛生 実技:Go in、サイド、あとへ

犬の衛生管理についての講義を行いました。

犬の健康を維持するためには、ワクチン接種や寄生虫の予防は欠かせません。

トレーニングは、犬が健康であることが大前提であるため、トレーナーは

飼い主さんにトレーニングスキルだけではなく、健康を維持するための情報や

人にも感染してしまう、人畜共通感染症に関する知識も

提供していかなければなりません。

また、子犬の対象としたレッスンを行うことも多いため

子犬のことの衛生管理をしっかりと理解したうえで

社会化教育を行う必要があります。

さらに、健康を維持することは身体的だけではなく

精神的な健康も維持しなければなりません。

犬の特性や気持ちを汲み取った接し方や扱いかたを理解し

飼い主さんにも指導を行う必要があります。

ドッグトレーナー育成コース講師:鹿野

実技はまず幼稚園に登園している犬たちのトレーニングからスタートしました。

まだそれほどトレーニングの進んでいない犬達の練習をすることで様々なタイプにも対応できるように人のトレーニングをしています。

そして、先週に引き続きGo inを練習しました。

このコマンドはカフェなどで周りに配慮したコマンドですが、他の犬が近い状態で落ち着く必要があります。

また、犬が社会で受け入れられるためにトレーナーが飼い主指導の中で伝えておくべき項目でもあります。

今回はより実践に近い形での練習を行いました。

右側に来るコマンド「サイド」の練習は左側に来る「ヒール」の応用ですが、誘導の仕方など生徒さんの実力がついてきているのですぐに形になってきています。

また、写真はありませんが、横について集中しながら歩くコマンドである「あとへ」の練習も行いました。

混雑した未知や狭い道路、犬とのすれ違いなど時には飼い主にずっと集中して歩いてほしい時に便利なコマンドです。

「歩く」指示も用途に合わせ使い分けができ、それに合わせ指導ができるようまずは自分自身でできるように勉強していただいています。

ドッグトレーナー育成コース講師:三井

(スタディ・ドッグ・スクール)

2017年6月20日 15:42

4期生 10回目の授業 座学:オペラント条件付け・衛生管理 実技:Go in、マット

本日は、先週に引き続きオペラント条件付けについてと

犬の衛生管理について講義をしました。

学習のセミナーを受けていても

・コントラフリーローディング

・プレマックの原理

・過剰正当化効果

・学習性無力症

・無関係性の学習

などといった用語や意味、実際のトレーニングなどの現場での

関連性などを詳しく聞く機会はほとんどありません。

しかし、犬との関わりでは非常に重要な知識となります。

また、トレーナーというと学習や行動ばかりに特化してしまいますが

犬という生き物との共生を考える上でも

衛生管理について知識を持つことは非常に重要です。

衛生管理の概念や、管理方法、また、目的に応じた消毒の仕方など

業務として行うためには必須となる知識になります。

ドッグトレーナー育成コース講師:鹿野

今日で実技は折り返しとなりました。

日常生活では犬がいうことをききやすい体勢をえらんで指示をだすことのほうが稀です。

したがって、ハンドラーがどんな体制であっても声符のみでオスワリ、フセ、タテの指示が聞けるように練習しています。

練習のかいあってアイコンタクトをしていなくてもどんどんできるようになっています。

そして先週に引き続きマットトレーニングを行いました。

周りに配慮し、カフェなどで便利なこのコマンドは「マット」という指示のみで指定の場所へ移動し、フセ、待ち続けるという一連の動作です。

このように連続した行動を教える場合は行動を細分化し、順行連鎖や、逆行連鎖を用いて教えていきますが、今回は実習では逆行連鎖を用いて練習しています。

そして今週は新しく「Go in」というコマンドを練習。

このコマンドは座っている人の脚の下に入り待ち続けるものですが、簡易的なハウスのような役割も果たします。

こちらのコマンドも徐々にフセながらまえる時間を長くし、言葉のみでできるように練習しています。

ドッグトレーナー育成コース講師:三井

(スタディ・ドッグ・スクール)

2017年6月13日 14:24

4期生 9回目の授業 座学:オペラント条件付け 実技:マットトレーニング

更にオペラント条件付けについて講義をしたました。

以前は、トレーナー向けのセミナーは、学習の部分についての

以前は、トレーナー向けのセミナーは、学習の部分についての話はよく気ことができましたが、最近では、あまり学習の基本的な

部分について学べるセミナーは少なく

応用的な内容が多いように思います。

しかし、応用的なものを学ぶためには、まずは基礎をしっかりと

身に着けなければ理解することが難しくなってしまいます。

また、オペラント条件付けについても、正の強化や負の強化など、その

種類について学ぶことは多くても、実践的なトレーニングや行動修正などでの

活用方法について、深く説明してもらえる勉強の場も少ないのが現状です。

今日の講義では、受講生の皆さんの疑問やどのように解釈すればよいのか

わかないことを、ディスカッションをしながらより、理解を深めていきました!!

ドッグトレーナー育成コース講師:鹿野

今週も座学は復習からスタート。

復習といっても様々な状況で身につけたコマンドを実行するために環境刺激を変えながら練習しています。

単純なオスワリでも様々な誘惑の中でできように、

人間がどんな姿勢であってもフセができるようにと日々練習しています。

ジグザクに歩く練習や、

外での歩行など歩くことも徹底的に拘っていきます。

このような練習を繰り返すことによってどんな場面でも人の指示をきけるようになっていきます。

今週は新たな項目として マットトレーニングを行いました。

カフェなどでできると便利なコマンドですが便利というだけでなく、安心できる場所とすることで簡易的なハウスのように使用できます。

覚えることや練習することがどんどん増えてきましたが、人も犬も成長が見られます。

ドッグトレーナー育成コース講師:三井

(スタディ・ドッグ・スクール)

2017年6月 6日 14:25

4期生 8回目の授業 座学:馴化・鋭敏化、オペラント条件付け 実技:ヒール

本日は、馴化・鋭敏化を中心に、オペラント条件付けの

講義を行いました!

犬が何かを苦手になってしまい、警戒心や恐怖心で

犬が何かを苦手になってしまい、警戒心や恐怖心で吠える、咬みつくなどの問題行動へ発展してしまうことがあります。

目的は、吠える、咬みつくといった行動を修正することになりますが

犬の行動ばかりに目が行ってしまい、そのような行動を示す

犬の警戒心や恐怖心などの気持ちへ理解を深めなければ、

本当の意味で行動を修正することはできません。

そのため、警戒心や恐怖心を示す対象に慣らしていく必要がありますが

慣らす過程は、その練習内容をしっかりと計画立て、少しずつ無理がないように

一貫して実践しなければ、慣れるどころか余計、警戒心や恐怖心を持ってしまうことなります。

問題行動の修正を行う際には、馴化の方法や慣らすための計画の立て方

などをしっかりと理解し、実践できるように練習する必要があります。

本日の講義では、慣らすまでの過程や方法を、動画を見ながら詳細まで学び

より実践で応用できるように理解を深めました。

ドッグトレーナー育成コース講師:鹿野

身につけたコマンドや練習項目が増えてきた実技は復習と、コマンドの精度を高めるレベルアップに時間を割くようになってきました。

オスワリ、フセ、タッテの基本コマンドは人の姿勢や状況に関係なく、声符のみでできることを目標にしています。

環境の変化に敏感な動物である犬は様々な環境刺激に中で練習をしていかないと既に身につけた行動であっても発現する事ができません。

それは、人の姿勢や音などの環境刺激も例外ではないため何度も繰り返し練習をして、どんな場所、状況でも身につけた行動ができるようにするのです。

また、他のしつけ方教室ではあまり一般的ではない、ハンドラーが変わってもできるようにするような練習も組み込まれています。

そして今日の新しい項目は人間の左側につく「ヒール」。

引っ張らずに歩くためには必須のコマンドです。

授業では左側につかせるためのプロンプトとその抜き方とその指導を中心に実施。

自分ができるようになるだけでなく、人に伝える時のポイントも含めて学んでいます。

こちらも精度を高めるため引き続き練習していきます。

ドッグトレーナー育成コース講師:三井

(スタディ・ドッグ・スクール)

2017年5月30日 15:10

4期生 7回目の授業 座学:古典的条件付け 実技:オイデ、マテ、犬の本能を満たす遊び方

4期生7回目の授業を開催しました!

今日から、いよいよドッグトレーニングで一番必要となる

「学習理論」の内容へ突入してきました!

学習理論の中でも本日は

「古典的条件づけ」

の理論と、実際のトレーニングやしつけ、行動修正への

応用方法についてじっくり講義をしました!!

犬のしつけやトレーニングでは、オペラント条件付けの

犬のしつけやトレーニングでは、オペラント条件付けの正の強化を用いた方法ばかりが脚光を浴びがちですが

日常生活では様々な種類の学習をしているので

様々な学習について理解を深めていかなければなりません。

特に、様々なものが苦手になってしまったり、また、様々なものに

慣らしていくためには古典的条件付けを熟知している必要があります。

様々なスクールやセミナーで、古典的条件付けについて詳しく

話を聞くことができる機会は少ないため

本日は、とっても内容が濃く、より深い部分まで

古典的条件付けについて理解を深めました!!

ドッグトレーナー育成コース講師:鹿野

今日の実技は先週の復習(ハウストレーニング、オイデ)とオスワリ、フセ、タテの基本練習からスタート。

まだまだパピーでトレーニングの進んでいない犬のハンドリングもしました。

その後は生活の中で必要不可欠な「マテ」の練習。

マテの教え方はもちろん、飼い主指導をする上で、飼い主さんが陥りやすいミスや細かく説明しないと勘違いされがちなポイントなどもご説明しました。

しつけの本には載っていないような実践的なポイントでは皆さん特にペンが走るようです。

また、犬の飼育では絶対欠かせない運動、遊びについて説明&実践。

どのようなおもちゃを選び、どうやって遊べば犬の本能を満たせるのか、また、犬の生活にどのような効果があるかといったことまで含めて練習しています。

ドッグトレーナー育成コース講師:三井

(スタディ・ドッグ・スクール)

2017年5月23日 14:20

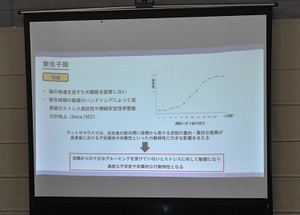

4期生 6回目の授業 座学:子犬の行動発達、犬のコミュニケーション方法 実技:ハウス、歩行

4期生6回目の授業を開催しました!

徐々により詳細な内容へと講義は進み

本日の講義では、

「犬の行動発達」

「犬のコミュニケーション方法」

について学びました。

実際に子犬を飼い始めるのは8週齢以降となりますが

生まれた時からの管理や飼育方法も、その後の成長に

非常に大きな影響を与えます。

そのため、子犬の頃から適切な飼育や人の関わり方を実践するためにも

月齢に応じた子犬の行動発達へ理解を深める必要があります。

また、動物愛護法の改定で8週齢規制が話題として挙がっていますが

なぜ8週での母子分離が重要なのか、その理由を過去の研究を

知ることで理解を深めました。

また、犬の社会行動で見られる視覚、聴覚、嗅覚を用いたコミュニケーション

方法を学び、より、犬の感情を読み取るための理解を深めました。

ドッグトレーナー育成コース講師:鹿野

本日も実技は復習からスタート。

指示で確実にハウスに入るためのトレーニングと指導方法を再度練習しました。

また、その発展型としてインターフォンの音でハウスに入る練習をしました。

この練習は犬のことを全て人がコマンドでコントロールするのではなく、環境刺激をコマンドにし、犬が自主的にハウスする一例として行いました。

このように環境刺激をコマンドとすることで、より実践的となり人がいない場合でも犬が安心して対応する事が可能になります。

そしてトレーナには必要不可欠な歩行の練習。

その犬に合わせた方法でいかに横につく行動を強化していくか細かくレベル分けし行っています。

自分の犬だけでなく、スクールでお預かりしている真っさらな犬とのレーニングができることも魅力だと思います。

ドッグトレーナー育成コース講師:三井

(スタディ・ドッグ・スクール)

2017年5月16日 15:24

4期生 5回目の授業 座学:個体の行動特性(行動と神経伝達物質、行動と遺伝子) 実技:オスワリ、フセ、タッテ、誘惑下の練習

本日は、ペットドッグトレーナー育成コース

4期生5回目の授業を開催しました!

本日の座学では、行動特性に個体差が生じる要因として

行動遺伝子についてや、神経伝達物質と行動との関連性について

講義をしました。

様々な研究よって、脳内での神経伝達物質の分泌の変化が

行動に影響を与えたり、様々な精神疾患と関連することなどが

わかってきました。

また、神経伝達物質に係る遺伝子と個性との関連性も

様々な研究で明らかになってきました。

ドッグトレーナーは、犬の行動が生じる機序について

深く理解をする必要があります。

とても難し内容ですが、広い視点で犬の行動を理解するためには

必須となる知識となります。

ドッグトレーナー育成コース講師:鹿野

実技はいつも通り復習からスタートしました。

前回練習したトイレトレーニング、ハウストレーニングの注意点を生徒さんに解説していただくところからスタートし、その後はオスワリ、フセ、タッテの練習をしました。

効率よく犬に目的の行動を身に着けてもらうには、どのような手順で行動を形成し、どの段階でハンドサインや声符と結びつけていくかがキーポイントとなります。

今回はフードを使った誘導方法とその注意点、飼い主が陥りやすいミス等についても解説しながら実際に練習しています。

また、正確な弁別学習を行うにはこの3つの練習が非常に重要です。

ハンドラーがどんな姿勢であろうが声のみで正確に指示を聞けるために練習しています。

さらに、誘惑の中で人に意識を向ける 練習と誘惑から意識をそらす練習を今週から実施。

初めてのコマンドで戸惑いある中、犬も生徒さんもとても上手にできるようになっています。

今後歩行や呼び戻しなどより実践的な内容になっていく予定です。

ドッグトレーナー育成コース講師:三井

(スタディ・ドッグ・スクール)

2017年5月 9日 16:01

<<前のページへ|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|次のページへ>>