最近のエントリー

月別 アーカイブ

- 2025年3月 (1)

- 2025年2月 (1)

- 2024年12月 (1)

- 2024年10月 (1)

- 2024年9月 (1)

- 2024年7月 (2)

- 2024年6月 (1)

- 2024年4月 (3)

- 2024年2月 (2)

- 2023年12月 (1)

- 2023年10月 (1)

- 2023年9月 (1)

- 2023年8月 (1)

- 2023年7月 (1)

- 2023年4月 (2)

- 2023年3月 (3)

- 2023年2月 (2)

- 2023年1月 (2)

- 2022年12月 (1)

- 2022年11月 (1)

- 2022年10月 (1)

- 2022年9月 (1)

- 2022年7月 (2)

- 2022年6月 (1)

- 2022年4月 (3)

- 2022年3月 (2)

- 2022年2月 (2)

- 2022年1月 (1)

- 2021年12月 (2)

- 2021年11月 (1)

- 2021年7月 (2)

- 2021年4月 (3)

- 2020年12月 (1)

- 2020年11月 (1)

- 2020年10月 (1)

- 2020年8月 (2)

- 2020年7月 (2)

- 2020年4月 (2)

- 2020年3月 (2)

- 2020年2月 (2)

- 2019年12月 (1)

- 2019年10月 (1)

- 2019年9月 (1)

- 2019年7月 (1)

- 2019年6月 (1)

- 2019年4月 (3)

- 2019年3月 (2)

- 2019年2月 (1)

- 2019年1月 (1)

- 2018年12月 (2)

- 2018年11月 (1)

- 2018年10月 (2)

- 2018年9月 (1)

- 2018年8月 (1)

- 2018年7月 (1)

- 2018年6月 (1)

- 2018年5月 (4)

- 2018年4月 (5)

- 2018年3月 (4)

- 2018年2月 (5)

- 2018年1月 (4)

- 2017年12月 (4)

- 2017年11月 (4)

- 2017年10月 (5)

- 2017年8月 (6)

- 2017年7月 (6)

- 2017年6月 (5)

- 2017年5月 (4)

- 2017年4月 (5)

- 2017年3月 (2)

- 2017年2月 (4)

- 2017年1月 (4)

- 2016年12月 (3)

- 2016年11月 (6)

- 2016年10月 (4)

- 2016年9月 (2)

- 2016年8月 (7)

- 2016年7月 (4)

- 2016年6月 (4)

- 2016年5月 (4)

- 2016年4月 (3)

- 2016年3月 (2)

- 2016年2月 (4)

- 2016年1月 (4)

- 2015年12月 (4)

- 2015年11月 (3)

- 2015年10月 (5)

- 2015年9月 (6)

- 2015年8月 (2)

HOME > Topics > アーカイブ > 授業の様子 > 6ページ目

Topics 授業の様子 6ページ目

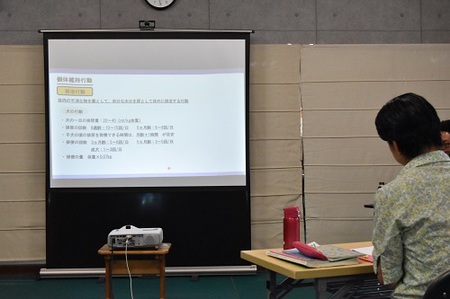

5期生 4回目の授業 座学:「犬種・個体の違いによる行動特性」 実技:健康管理の方法、馴致(脱感作・拮抗条件付け)

前半の講義では、

「犬種による行動特性の違い」

「個体差による行動特性の違い」

を講義しました。

犬種の特性については、経験論的なもので語られることが多いのですが

犬種の特性については、経験論的なもので語られることが多いのですが様々な研究が進み、科学的にそれぞれの犬種の

行動特性が調査されるようになりました。

もちろん、育ってきた環境や、さらには系統の違いによって

同じ犬種でも特性は異なりますが、自身の経験のみで

その犬種の特性を決めてしまうと、偏った意見になってしまうこともあります。

多くの個体とのかかわりも重要ですが、客観的にどのように

行動特性が評価されているかを知ることも

正しい、犬種の理解へとつながります。

また、人をはじめ、犬でも個々の特性と遺伝子との関連が

わかってきています。

行動学の世界は新たなことが次々とわかってきているので

最新の知識に目を向けなければ、今までの常識が

非常識になっていることも多々あります。

午後の講義では、まずは健康管理の仕方について

トレーナーは犬のトレーニング技術に興味を持ちますが

実際の指導では、健康管理や栄養管理など、犬の健康を維持するための

知識と技術の指導も多く問われます。

また、トレーニングをするためには健康であることが第一であるため

トレーナーは犬の健康を維持することについても従事しなければなりません。

また、健康管理をはじめ、犬が苦手なものに慣らす練習も行いました。

苦手なものを慣らす方法も

苦手なものを慣らす方法も理論的な方法があり、系統立てた手順で

実施する方法があります。

トレーナーは感覚だけでなく、理論を見据えた方法を実践し

飼い主に、実践していることの意味をしっかりと伝えられるようになる

必要があります。

ドッグトレーナー育成コース講師:鹿野

(スタディ・ドッグ・スクール)

2017年10月24日 18:24

5期生 3回目の授業 座学:「行動の動機付け」、「動機付けに与える影響」 実技:反応形成(コマンドトレーニング)

前半の講義では、前回からの引き続きで

「動物が反応するために必要となる動機付け」

「動機付けに影響を与える要因」

について講義を行いました。

・その動物の受容器の構造

・遺伝的な行動特性

・幼少期の生活環境や学習

・脳を始めとした中枢や神経の働き

・ホルモンの影響

など、動物の行動に与える要因は多岐に渡します。

見た目に表出した行動のみで判断をしてしまえば

犬が示す行動の要因を正しく判断することはできず

特に行動習性を行う上では不適切な方法を用いてしまうこともあります。

ドッグトレーナーは、学習、特にオペラント条件付けなどによって

行動を変容させたり教えたりすることに偏りがちになりますが

犬を理解する上では、多角的な知識が必要がとされます。

午後の実技では、学習理論に沿った行動の習得のさせ方を

基礎から学びました。

トレーニングには様々な手法論がありますが

トレーニングには様々な手法論がありますがそれぞれの方法論がどのような学習の原理なのか?

他の方法とのメリットデメリット、向いている犬はどのような犬なのかを

客観的に判断し、現場では臨機応変に対応することが必要です。

専門家として、それぞれの主観や好き好きで方法論を用いるのではなく

専門家として、それぞれの主観や好き好きで方法論を用いるのではなく様々な引出しをもって、それぞれの飼い主と犬に合った方法を

用いることが重要となります。

ドッグトレーナー育成コース講師:鹿野

(スタディ・ドッグ・スクール)

2017年10月17日 18:21

5期生 2回目の授業 座学:「犬の行動特性」 実技:人に注目する練習

本日の講義では、「犬の行動特性」というテーマで

動物の行動学の基本として

・刺激ー応答性

・行動を引き出す刺激の種類

を理解し、動物の行動の機能と分類、さらには

それぞれの各行動の犬の特徴について講義をしました。

犬の福祉を顧慮した適正飼育を行うためには

犬の福祉を顧慮した適正飼育を行うためには犬の行動特性を理解する必要があります。

また、適正な飼育がなされていなければ、いくらトレーニングをしても

人と犬のより良い共生関係を結ぶことはできません。

プロのトレーナーとして指導に当たるためには

プロのトレーナーとして指導に当たるためにはコマンドの教え方だけに特化するのではなく

犬の特性と適切なかかわり方について、

飼い主さんに情報を提供することが重要となります。

また、午後の実技では、先週の復習と新しい項目として

古典的条件付けを用いたトレーニング

・ほめ言葉を教える

・首輪を持つ

・体を触る

・健康管理

などの練習を理論を理解しながら練習しました。

トレーニングというとオペラント条件付けの正の強化を用いた

トレーニングというとオペラント条件付けの正の強化を用いたいわゆるほめてしつける方法が主流なため

望ましい行動をしたらほめてご褒美を与える手法ばかりが

紹介されます。

しかし、犬は感情を優先して行動することが多い為

感情をコントロールする学習方法である古典的条件付け

を理解することは、しつけだけではなく行動修正を行う際にも

非常な重要なテクニックとなります。

犬の行動の意味を理解し、方法論だけでなくその原理をしっかりと

理解することが、プロのトレーナーには必須といえます。

ドッグトレーナー育成コース講師:鹿野

(スタディ・ドッグ・スクール)

2017年10月10日 18:18

第5期生の授業が開始しました!

第5期生の授業が開始いたしました!

今期は、講義、実技共に

鹿野が務めさせていただきます!

初回の講義では、まずはオリエンテーションから始まり

これからトレーナーを目指すにあたって

ペットドッグトレーナーのMission Statement

について講義を開始いたしました。

日本での人と犬の関わりの歴史について振り返り

日本での人と犬の関わりの歴史について振り返り現在の日本人と犬との関係や取り巻く現状

様々な問題を解決するための

ペットドッグトレーナーの重要な役割と任務について

理解を深めました!

また、日本ペットドッグトレーナーズ協会から

表明されている、ペットドッグトレーナーの倫理綱領を基に

トレーナーという職業の在り方についても理解を深めました。

午後の実技では、犬同士のあいさつのさせ方や

関わり合い方、生じやすいトラブルと

適切な犬の扱い方を実践!

また、初回から実践的なトレーニングを学ぶため

理論に基づいたほめ言葉の教え方や

首輪を持つ練習、注目を飼い主に向ける練習なども始まりました!

初日か、とっても内容が濃いですが

楽しく、有意義な授業を進めていきます!!

ッグトレーナー育成コース講師:鹿野

(スタディ・ドッグ・スクール)

2017年10月 3日 18:27

4期生 20回目の授業 座学:「個人経営に必要な経理」、「人と動物の絆」 実技:「クリッカートレーニング」

本日は、1、2限目に「個人経営に必要な経理」。

MBAで中小企業診断士の岩瀬敦智先生をお招きして授業を行いました。

ドッグトレーナーとして創業する場合、個人事業主として開始するのが一般的です。

その際、経理や確定申告などドッグトレーニングの知識や技術以外のことも必要になってきます。

多くの個人事業主の方とお仕事をされている岩瀬先生の

リアルな意見やケーススタディはとてもためになります!

3限目は「人と犬の絆」

特に、アニマルセラピーや、動物が人に与える

身体的、精神的効果などについて講義を行いました。

人と犬のかかわりを考える際に、動物とのかかわりによって

人と犬のかかわりを考える際に、動物とのかかわりによって人が受ける恩恵を知ることは、動物を尊重するうえで

非常に重要な知識となります。

この分野はいわゆるアニマルセラピーに代表される「動物人間関係学」という比較的新しい学問ですが、

実は専任講師は全員、国内外の世界的権威の先生方から専門的に教育を受けており、

当スクールスタッフは動物介在教育・療法学会の理事や講師を務めるなど、

大変関わりの深い分野でもあります。

そのため、座学は動物介在教育にご興味のある方にもおすすめです。

ドッグトレーナー育成コース講師:鹿野

実技は本日で最終回でした。

本日のテーマはクリッカートレーニングです。

クリッカートレーニングの利点や、どのような犬に向いているのかや注意点など研究結果や行動学に基づいて解説。

また、どのタイミングで報酬とクリック音を結びつければいいかなど、効率のいいクリッカーの条件付けについても解説しました。

その後は人間同士のクリッカーゲームを行いました。

トレーナー役、犬役にわかれフリーシェイピングにより特定の行動を強化する練習をしました。

このゲームによりどんな犬がトレーニングしやすいのか、どんなトレーナーが犬にとってわかりやすいトレーナーなのか体験してもらいました。

また、クリッカーを使用したことのない幼稚園のワンちゃんに協力してもらい、条件付け(チューニング)とコーンに鼻をつけるという行動を学習させる練習をしました。

さらに、問題行動修正の現場ではどのようにクリッカーを使ううかなど解説に第4期生の実技は終了となりました。

今後はグループレッスンや幼稚園の実習などを通して更に技術を高めていきます。

ドッグトレーナー育成コース講師:三井

(スタディ・ドッグ・スクール)

2017年8月29日 14:40

4期生 19回目の授業 座学:「効果的なホームページ作成」、「獣医師がドッグトレーナーに求めること」 実技:グループレッスンロールプレイ

午前中は「効果的なホームページ作成」については経営管理修士(MBA)で、SEとしての経験も豊富な高橋先生による講義でした。

いくら優れた知識や技術があったとしても飼い主さんの目に触れなければ宝の持ち腐れになってしまします。

正しいドッグトレーニングの普及のためには時には上手なセルフプロデュースも必要です。

その一つの手段としてホームページ作成はとても重要な項目の一つです。

今回はホームページの作成からSEO対策まで幅広くお話し頂きました。

もうひとコマの講座は「獣医師がドッグトレーナーに求めること」。

講師はご自身の動物病院で実際にドッグトレーナーによるしつけ方教室を開催されているわかば動物病院の石川先生です。

ドッグトレーナーはその他の犬に関わる専門家と連携して行く必要がありますが、

問題行動やハズバンダリートレーニングなど最も密に連携が必要なのが獣医師ではないでしょうか?

石川先生には獣医師としてどんなドッグトレーナーになって欲しいか、どういったレッスンやクラスがあればいいかなど現場の貴重なご意見をうかがうことができました。

ドッグトレーナー育成コース講師:三井

午後の実技では、前回、受講生みんなで考えた

グループレッスンのロールプレイを実施しました!!

定まったカリキュラムを飼い主さんの前で説明をし

定まったカリキュラムを飼い主さんの前で説明をしさらに、理解と習得ができるように指導することは

とっても難しいことです。

いきなり実践しようとしてもなかなか上手にできません。

そこで、仲間で役割やテーマを決め、ロールプレイを実施することは

実践に向けてとっても有意義な練習になります。

また、終わった後の反省会もとっても重要です!

また、終わった後の反省会もとっても重要です!それぞれの立場で気付くことや課題点が異なるため

レッスンをより良いものにしていくためには

みんなで知恵を出し合って、ブラッシュアップしていく必要があります!

同期で一緒に学んできた仲間であるからこそ

信頼しあって意見が出し合えます!

実際の業務についても、仲間同士のネットワークは必要ですね!!

ドッグトレーナー育成コース講師:鹿野

(スタディ・ドッグ・スクール)

2017年8月22日 17:27

4期生18回目の授業 座学:グループレッスンカリキュラム作り

作成を行いました!

グループレッスンは、複数の飼い主とワンちゃんが参加するため

メインのトレーナーがそれぞれの飼い主とワンちゃんにあった適切な指導を

限られた時間で行うには高いスキルが求められます。

また、グループレッスンは限られた回数と時間の中で

参加者と参加犬の理解とスキルアップを目指すため

明確な目的とレッスンの進め方、また理解しやすい指導方法や

表現方法も同時に求められます。

そこで今回の授業では、イベントでの1回限りの単発の

しつけ方教室の実施を想定したプログラム作りのため

受講生全員でディスカッションを行いました!

一回限りのしつけ方教室では、すべてを説明することは困難です。

一回限りのしつけ方教室では、すべてを説明することは困難です。そのため、こちらが伝えたいことをしっかりと整理し

どこまでを説明すべきかを考えたうえで

限られた状況の中でより、効果的で飼い主さんにとってためになる

内容を構築しなければなりません。

今回のディスカッションを通して、参加者の皆さんは

漠然としていた指導内容が明確になり、どのようなことを伝えるべきなのか

具体的にイメージできたようです!!

次回は、今回作成した実際のプログラムを用いて

ロールプレイを行う予定です!

ドッグトレーナー育成コース講師:鹿野

今日の実技は2時間と普段より少なめでした。

1時間は宿題を兼ねた復習を行いました。

系統的脱感作と拮抗条件付けについてやなぜ罰が推奨されないのかトレーナーとしての理解を深めることと、

飼い主さんへの説明を想定した練習の2つの側面から練習しています。

その後はクリッカートレーニングについて学びました。

本日は原理や効率の良い条件付けの仕方などについて解説。

来週は人同士のクリッカーゲームを行いさらに理解を深めます。

その後は、様々な犬種のハンドリング。

スタンダードプードルやミニチュアピンシャー、

なかなか接する機会のないミニチュアブルテリアなどのハンドリングとジェントリングを通して犬種の特性についても理解を深めました。

ドッグトレーナー育成コース講師:三井

(スタディ・ドッグ・スクール)

2017年8月 8日 15:13

4期生17回目の授業 座学:犬の問題行動の修正への取り組み方 実技:問題行動カウンセリングロールプレイ

「問題行動の修正への取り組み方」

について授業を行いました。

一般的な問題行動への取り組み方を説明した後

一般的な問題行動への取り組み方を説明した後実際に、受講生が抱えている問題行動や

すでにトレーナーとして活躍している受講生の方が

取り組んでいる、一般の飼い主さんが抱えている問題行動を例に挙げ

どのように解釈し、どのようにアプローチすればよいのか

実践に即した講義が中心となりました!

すでにトレーナーとして仕事をしていると

なかなか、自身が担当している症例について

相談する相手は機会を得ることができません。

しかし、一人で抱え込んでしまうと、自身の対応の仕方に客観性が

なくなってしまったり、アプローチの仕方がわからなくなったときに

対応することが困難となってしまいます!

SDSのペットドッグトレーナー育成コースでは、スタッフただけではなく

受講生たちも一緒になって、取り組む症例について意見を出し合ったり

アイデアを出し合ったり、協力しながら飼い主さんと犬のための

最善な方法を見出しています!

一人では微力でも、多くの専門家たちが力を出し合うことで

様々な問題も解決していけます!

ドッグトレーナー育成コース講師:鹿野

今日の座学は先週に引き続きカウンセリングのロールプレイを行いました。

先週や午前中にうけた講義を基に実際に自分が飼い主さんの家族構成や犬の入手経路、生活環境などの情報を聞き出し、

困っている問題行動の原因を特定し、解決するための手法の提案と言ったところまでディスカッションを交えながら練習しました。

生徒さんの中には過去にいち飼い主として困っていたことの聞き取りをされ、知識や技術がついた状態で振り返ってみることで、

当時自分が行っていた対処を客観的に分析する機会にもなったのではないでしょうか?

また、経験豊富な出張ドッグトレーナーほど陥りやすい結論の導き出し方や、注意すべき点等についても解説し、問題行動を客観的に評価すべく練習しました。

生徒さんたちも少なからず飼い主として問題行動を抱えたことがあるため、疑問点がどんどん質問としてあがり活発な意見交換ができました。

困っている飼い主さんの力になれるようメキメキ力をつけてきています!

ドッグトレーナー育成コース講師:三井

(スタディ・ドッグ・スクール)

2017年8月 1日 14:18

4期生 16回目の授業 座学:犬の問題行動の修正への取り組み方 実技:ノーリードでのコントロールに向けて・問題行動カウンセリングロールプレイ

「問題行動の修正への取り組み方」

について授業を行いました。

問題行動の修正に取り組むためには

まず、

・飼い主からの情報の収集の仕方

・問題行動に対する潜在的な獣医学的原因の評価

・情報から得られる行動学的原因の評価(行動の診断)

といった流れで、問題となる行動を体系的に

分析し、その要因を突き止めなければなりません。

そしてその要因を明らかにしてからは

・短期的および長期的な問題行動の管理方法

について、飼い主さんに指導する必要があります。

問題行動は、環境や飼い主の接し方・対応の仕方

なども大きな要因となります。

そのため、直接的な問題行動を学習によって

修正する前に、これらの要因を、適切なものに

修正する必要があります。

また、問題行動を継続させつづけると

その症状が悪化しますし、飼い主自身がすぐに対処できる

方法を伝えてあげないと、日常生活がままならなくなってしまいます。

そのためにも、長期的な行動修正のプランを提示し実行する前に

短期的な問題行動の管理及び対応方法について

まずは提案することが必須となります。

ドッグトレーナー育成コース講師:鹿野

座学は誘惑下でもノーリードで人のコマンドが聞けるように練習する第一歩として、名前に対して反応する、自らの意志で誘惑物から意識をそらす練習を中心に行いました。

おもちゃやフード・おやつがあってもできるように練習

一口に犬をハンドリングすると言っても、犬の誘惑物に対するモチベーションによってハンドラー側がとる対処が変わってきます。

名前を読んで誘惑物を回避するのか、そこにアクセス出来ないようなハンドリングをするのか、またタイミングはいつがいいのか細かく指導を行っています。

そして最後は問題行動カウンセリングを想定したロールプレイを行いました。

それぞれ、飼い主役とトレーナー役に別れ、本日座学で勉強した内容を実際に体験しました。

カウンセリングは限られた時間の中で必要な情報を聞きだし、何が原因でどんな対処をすればいいのか素早く対応することが必要になりますが、

思い込みによる決めつけにならないよう慎重に結論と対処を提案する必要もある難しい作業です。

今後も練習を行い、現場に出て即戦力となれるよう知識と技術を磨いていきます。

ドッグトレーナー育成コース講師:三井

(スタディ・ドッグ・スクール)

2017年7月25日 14:44

4期生 15回目の授業 座学:犬の問題行動 実技:人や犬との挨拶、ノーリードでのコントロール

講義を行いました。

犬の問題行動が生じる原因は多岐に渡ります。

犬の問題行動が生じる原因は多岐に渡ります。以前は、問題行動が生じる原因は

全て上下関係の崩れと考えられてきましたが

そもそも、犬は人に上下関係を求めてはおらず

様々な問題行動には、それぞれ原因があり

問題によってその対応の仕方を変えなければならないことが

科学的にわかってきました。

そのため、問題行動の改善に係るためには

その問題行動に関する十分な情報を得て

系統立ててその問題を分析し、原因追求と

適切な治療指針を立てていかなければなりません。

また、問題行動治療、しつけ、訓練というのはそれぞれ

最終的な目的が異なるため、それぞれが何のために

行うものなのかを、専門家はしっかりと区別しなければなりません。

問題行動というとすべてしつけ不足と考えてしまうことが多いですが

その原因には病気などもあるため、十分な知識をもって

問題行動に対応しなければなりません。

ドッグトレーナー育成コース講師:鹿野

本日も実習はいつも通り復習を兼ねた説明からスタート。

飼い主教育を想定し、排泄のトレーニングと環境設定、寝床とクレートトレーニング、フセ、タテのトレーニング方法についてみっちり説明していただきました。

受講生間で抜けているところがないかフォローし合いながらも、いい緊張感を持って説明に臨めているように思います。

その後は散歩中を想定し人が前に来たら犬自身が進んでオスワリをする練習を行いました。

この練習は環境刺激をコマンドととすることで、犬が状況を判断してハンドラーがコマンドをかけなくてもその場にあった行動を発現できるようにすることを目的としています。

何でもかんでもハンドラーが制御するのではなく、その場にあった振る舞いを犬が取れることもしつけの一つなのです。

来週もみっちり宿題が出ていますので、受講生の皆さんがんばってください!

そして、その後はノーリードでのコントロールを目標にした犬へのアプローチの仕方についてデモを交えて説明。

ノーリードでも犬が喜んでそばに居てくれる般性強化子になるために小難しい理論はおいておいて、犬と楽しく遊んでもらいました!

理論ばかりが先行するとついつい忘れがちですが、生き物同士の本音のぶつかり合いができたのではないかと思います。

ドッグトレーナー育成コース講師:三井

(スタディ・ドッグ・スクール)

2017年7月18日 15:04

<<前のページへ|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|次のページへ>>