最近のエントリー

月別 アーカイブ

- 2025年3月 (1)

- 2025年2月 (1)

- 2024年12月 (1)

- 2024年10月 (1)

- 2024年9月 (1)

- 2024年7月 (2)

- 2024年6月 (1)

- 2024年4月 (3)

- 2024年2月 (2)

- 2023年12月 (1)

- 2023年10月 (1)

- 2023年9月 (1)

- 2023年8月 (1)

- 2023年7月 (1)

- 2023年4月 (2)

- 2023年3月 (3)

- 2023年2月 (2)

- 2023年1月 (2)

- 2022年12月 (1)

- 2022年11月 (1)

- 2022年10月 (1)

- 2022年9月 (1)

- 2022年7月 (2)

- 2022年6月 (1)

- 2022年4月 (3)

- 2022年3月 (2)

- 2022年2月 (2)

- 2022年1月 (1)

- 2021年12月 (2)

- 2021年11月 (1)

- 2021年7月 (2)

- 2021年4月 (3)

- 2020年12月 (1)

- 2020年11月 (1)

- 2020年10月 (1)

- 2020年8月 (2)

- 2020年7月 (2)

- 2020年4月 (2)

- 2020年3月 (2)

- 2020年2月 (2)

- 2019年12月 (1)

- 2019年10月 (1)

- 2019年9月 (1)

- 2019年7月 (1)

- 2019年6月 (1)

- 2019年4月 (3)

- 2019年3月 (2)

- 2019年2月 (1)

- 2019年1月 (1)

- 2018年12月 (2)

- 2018年11月 (1)

- 2018年10月 (2)

- 2018年9月 (1)

- 2018年8月 (1)

- 2018年7月 (1)

- 2018年6月 (1)

- 2018年5月 (4)

- 2018年4月 (5)

- 2018年3月 (4)

- 2018年2月 (5)

- 2018年1月 (4)

- 2017年12月 (4)

- 2017年11月 (4)

- 2017年10月 (5)

- 2017年8月 (6)

- 2017年7月 (6)

- 2017年6月 (5)

- 2017年5月 (4)

- 2017年4月 (5)

- 2017年3月 (2)

- 2017年2月 (4)

- 2017年1月 (4)

- 2016年12月 (3)

- 2016年11月 (6)

- 2016年10月 (4)

- 2016年9月 (2)

- 2016年8月 (7)

- 2016年7月 (4)

- 2016年6月 (4)

- 2016年5月 (4)

- 2016年4月 (3)

- 2016年3月 (2)

- 2016年2月 (4)

- 2016年1月 (4)

- 2015年12月 (4)

- 2015年11月 (3)

- 2015年10月 (5)

- 2015年9月 (6)

- 2015年8月 (2)

HOME > Topics > アーカイブ > 授業の様子 > 5ページ目

Topics 授業の様子 5ページ目

5期生14回目の授業 座学「犬の問題行動」 実技:「様々なシチュエーションでの誘惑を回避する練習」

前半の講義では、先週に引き続き

「犬の問題行動」

について講義しました。

一言に「咬みつく」という問題行動も

一言に「咬みつく」という問題行動もその生じる要因によって修正方法や取り組み方が

変わってきます。

多くの問題行動は、その生じる要因によって

体系的に分類され、それぞれの症例に合わせた

適切な対象方法が研究されるようになってきました。

専門家として問題行動に取り組む際には、これまでの経験だけに頼り

漠然と問題行動の対応するのではなく、

それぞれの症例に対して科学的な解釈と系統立てた治療方法を

実践しなければなりません。

また。午後の授業では、様々なシチュエーションでの

誘惑を回避するトレーニングの練習として

・誘惑をされてもアテンションをハンドラーに向ける練習

・誘惑を回避する(Leave it)の練習

・ハンドラーの動きに誘惑されない練習

・ハンドラー以外の人からの誘惑を回避する練習

・誘惑の中でも待ち続ける練習

などを行いました。

どんなにコマンドの練習を行っても

飼い主への注意力が散漫になってしまえば

コマンドの再現性は下がってしまいます。

日頃から、様々な誘惑の中でもハンドラーへ意識を向け

確実なコマンドへの反応が促せるように練習を重ねる必要があります。

そして、最後は練習の成果を確認するために

「ミュージカルチェアー」のゲームで締めくくり。

練習の成果が表れ、かなりレベルの高いゲームが楽しめました!!

SDSスタッフ 鹿野

SDSスタッフ 鹿野

(スタディ・ドッグ・スクール)

2018年1月16日 17:14

5期生13回目の授業 座学「犬の問題行動」 実技:「口輪・エリザベスカラーを装着する練習」

2018年の授業がスタートしました!

本日の5期生、13回目の授業

前半の講義では、

「犬の問題行動」

について講義しました。

トレーナーの職業では、犬のしつけ方指導だけではなく

飼い主さんが抱える犬の問題行動の修正を

依頼されることも数多くあります。

問題行動は、その原因が非常に多岐にわたるため

しつけや訓練をするだけでは改善することは難しく

専門家には高度な知識や技術が求められます。

しかし、今まで問題行動はしつけやトレーニング不足が

原因と考えられてきたため、飼い主さんの抱える問題に対し

的確に対処できないことが多々ありました。

専門家であれば、行動修正、しつけ、訓練、それぞれの目的や

手法について明確に区別をし、適したアプローチで

飼い主さんが抱えている問題の手助けをしなければなりません。

午後の実習では、今までの練習の復習と

午後の実習では、今までの練習の復習と口輪やエリザベスカラーの装着を練習しました。

口輪は咬みつく犬がつけるイメージが強い為

咬みつくことのない犬では練習する必要がないと考えがちです。

しかし、一回の恐怖などの経験をしたことや

痛みからくる自己防衛のため、咬みついてしまう行動が

生じてしまうことも可能性としてはあることです。

何かが起こってからの予防としても

口輪を装着する練習を小さいころから行っておくことも

非常に重要です。

また、すでに咬みつくようになってしまった犬の行動修正を行う際にも

健康管理などの際には咬みついてしまうような状況が生じるため

リスクマネージメントとしても口輪をつける練習は必須となります。

しつけだけでなく、行動習性を行う面でも

拮抗条件付けや脱感作の技術も実践で

用いられるようにしなければなりません。

SDSスタッフ 鹿野

(スタディ・ドッグ・スクール)

2018年1月 9日 17:47

5期生12回目の授業 座学「犬の生理・解剖」、「指導スキル」 実技:「誘惑の中で待つ練習」、「日常生活でのコマンドの応用」、「ロールオーバー」

ペットドッグトレーナー育成コース

本日の5期生、12回目の授業

前半の講義では、

「犬の生理・解剖」、「指導スキル」

について講義しました。

犬のしつけやトレーニングの指導が中心となる

犬のしつけやトレーニングの指導が中心となるドッグトレーナーですが、

動物の行動は、学習のみでなく、遺伝的な要因や

生理機能、体の構造によっても影響を受けるため

犬の基本的な体の構造や生理機能についても

知っておく必要があります。

また、書籍なども少なく

なかなか情報を得ることができない

トレーナーとしての指導スキルについて

飼い主指導をするためには、犬を扱う技術だけではなく

様々な飼い主に伝わるような説明の仕方や

指導方法、クラスの運営技術も必要となります。

家庭犬のトレーナーは、教育者として

飼い主が理解し、実践できるようになることを

目的として仕事に取り組まなければなりません。

午後の実技では、先週に引き続き、

「誘惑の中で待つ練習」

の練習を復習し、ミュージカルチェアーのゲームを

楽しみました!

みなさん、自宅でも復習をしてくれているので

みなさん、自宅でも復習をしてくれているので先週に比べ、さらなるレベルアップをしていて

ゲームも円滑に行うことができました。

また、健康管理などで必要となる

「ロールオーバー」

の練習も行いました。

犬はおなかをみせることがあまり好きではありませんが

犬はおなかをみせることがあまり好きではありませんがおなかの腫瘍や誤飲をしていないか見るために

おなかを触診することがあります。

その際、無理やり押さえつけるのではなく

自らおなかを出せるように練習をしていれば

獣医さんも犬も、互いに負担がなく診察をすることができます。

このような、管理上に必要となるトレーニングを

「ハズバンダリートレーニング」

と呼ぶことがありますが、本日は

おなかをみせる、「ロールオーバー」の練習を

実践してみました。

ドッグトレーナー育成コース講師:鹿野

(スタディ・ドッグ・スクール)

2017年12月19日 17:16

5期生11回目の授業 座学「衛生管理、ワクチン接種」、「人獣共通感染症」、「精神衛生管理」 実技:「計画的なコマンドトレーニング」、「go in」、「誘惑の中で待つ練習」

前半の講義では、

「衛生管理、ワクチン接種」、「人獣共通感染症」、「精神衛生管理」

について講義しました。

犬を飼育する上でしつけを行うことも重要ですが

犬を飼育する上でしつけを行うことも重要ですが個々の健康管理や飼育環境などの衛生管理も

非常に重要となります!

特に、トレーナーとして開業を目指すのであれば

自身の施設の衛生管理をしっかりと行わなければ

なりません!

そのために、今回の講義では、以下のような内容のお話をしました!

●ペットを飼育する上での衛生管理とは?

●衛生管理としてすべきことは? ~感染症の予防と防疫~

●病原微生物の種類

●感染経路について

●感染源・感染経路への対策方法

●消毒/滅菌方法

●科学的方法による消毒方法

●宿主の感染防御

●衛生教育の普及

また、動物を飼育するうえで、人と動物が共に感染してしまう

「人畜共通感染症」についての知識も

持たなければなりません。

トレーナーは、犬のしつけだけでなく

動物を飼う上での衛生管理をする意識を高め、

必要な知識を持つように、飼い主指導に当たる必要があります。

午後の実技では、先週に引き続き、計画性を持った

コマンドトレーニングの練習、「マット」、「ゴーイン」

の練習を復習しました。

また、誘惑の中でも体勢を維持し続ける

また、誘惑の中でも体勢を維持し続ける「待て」の練習を行いました。

K9ゲームで実施される、「ミュージカルチェアー」の

ゲームを通して、楽しみながら

トレーニングを実践しました!

ドッグトレーナー育成コース講師:鹿野

(スタディ・ドッグ・スクール)

2017年12月12日 17:25

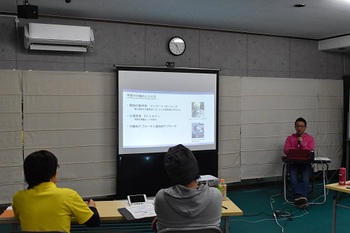

5期生10回目の授業 座学「オペラント条件づけ」、「衛生管理、ワクチン接種」 実技:「計画的なコマンドトレーニング」、「go in」、「mat」

テーマは「オペラント条件づけ、「衛生管理」と「ワクチン接種」。

オペラント条件づけでは理論はもちろんのこと、それ付随した過剰正当化効果や無関係性の学習、飼い主に説明すべき消去バーストなどについて解説。

理論を実践の場で活かすために、知らなければならない事を学びました。

後半は衛生管理について。

ドッグトレーナーは犬に携わる専門家として、飼い主さんに犬を飼育する上での衛生管理について聞かれることが多々あります。

また、子犬の社会化教育はワクチンプログラムとの時期的な兼ね合いから、獣医師との連携が必須となります。

それぞれの立場や、環境を考慮し、連携した上でうえで最適な答えが出せるように基礎知識を身に着けました。

さらに、幼稚園やドッグホテルなど店舗型のドッグトレーナーとして開業する場合、その施設の消毒やワクチン接種といった防疫対策は必須となります。

お客様に安心してご利用いただける施設を運営するために、偏った知識ではなく学問として知識をしっかりと身につけています。

ドッグトレーナー育成コース講師:三井

午後の実技では、計画性を持った

コマンドトレーニングの練習をしました。

新しい行動を教えるためには

新しい行動を教えるためには教える行動を人が明確に定義し

犬の学習段階に合わせて、段階ごとに教えていく

必要があります。

その際、経験のみで学習の程度を判断するのではなく

犬を観察し記録に残し、客観的に学習の過程を

判断することが大切になります。

とても手間のかかることですが、まずは記録に残すことで

分析することから練習することで基礎が身につくため

結果的に応用力が身につき、トレーニングのスキルや

効率性が身につくようになります。

また、ドッグカフェでのモラルを保つために

足元で待つ「gi in」の練習をしました。

犬と入れる飲食店が増えてきましたが

犬と入れる飲食店が増えてきましたが使い方のルールやモラルが定着しているわけではなく

利用者の価値観で施設の利用をしているのが現状です。

しかし、人も飲食をするため、衛生管理の面を

考慮した、使用を心がけなければなりません。

ドッグカフェでは、基本的に足元でおとなしく

待っていられることを犬にも教える必要があります。

さらに、コマンドによってマットまで移動して

待つ練習も行いました。

お客さんが来た時など、接客が終わるまで

お客さんが来た時など、接客が終わるまでマットで待っていてくれるようになれば

非常に利便性が高く、お客さんが来た時の

吠えなどの予防につながります。

犬にコマンドを教えるということは、実生活の中で

利用できるものでなければなりませんし

犬がその状況の時に何をすれば安心なのかを

理解してもらうためにも、非常に重要になります。

ドッグトレーナー育成コース講師:鹿野

(スタディ・ドッグ・スクール)

2017年12月 5日 14:28

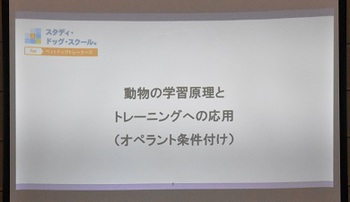

5期生 9回目の授業 座学:「オペラント条件付け」 実技:「クリッカーゲーム」

前半の講義では、

「オペラント条件付け」

について講義しました。

正の強化を中心とした陽性強化法の普及によって

正の強化を中心とした陽性強化法の普及によってオペラント条件付けの認知度もかなり広がってきました。

しかし、実際の現場で遭遇する様々なケースに対して、

どのような解釈をし分析すれ良いのかは

その理論を知識として持っているだけでは

なかなか結びつきができません。

また、理論を理解しているだけでは、実際の現場では

なかなか再現性の持てない卓上の理論ばかりを

飼い主に伝えてしまうため、トレーナー育成コースでは

講師や受講生の現場での経験をもとに、どのように

理論に当てはめて行動を解釈すべきなのか

実践的なディスカッションも含め講義を進めています。

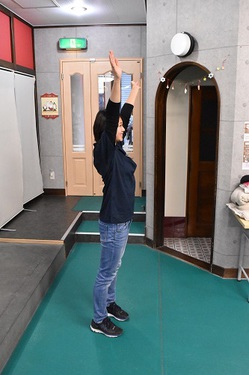

午後の実技では、学習の説明が一通り終わったため

午後の実技では、学習の説明が一通り終わったためまずは犬の気持ちを知ることと、トレーナーとしての

観察力や洞察力、トレーニングスキルの向上を目的とした

「クリッカーゲーム」

を行いました。

クリッカーゲームでは、飼い主役と犬役に分かれ

お題をもとにプロンプトを使わず、クリッカーのみで

目的の行動を強化していくゲームです。

トレーニングの目的を明確にし、その目的に応じて

どのような手順を踏んで行動を強化していくのかが

イメージできていないと、なかなか目的の行動を

犬に理解させることは困難です。

また、犬をよく見て、どこまで理解をしているのか?

犬が困惑していないかを見定めながら、その犬の状況に

応じたレベルで適切なタイミングで強化をしていかないと

学習を効率よく進めることができず、犬にストレスを与えて

しまうこともあります。

人が犬役を演じることによって、どのような対応や

トレーニング方法が犬にわかりやすいのか?

逆に犬を困惑させてしまうのかを体験するうえで

クリッカーゲームは非常に有意義が体験になります。

ドッグトレーナー育成コース講師:鹿野

(スタディ・ドッグ・スクール)

2017年11月28日 17:27

5期生 8回目の授業 座学:「馴化」 実技:「犬との遊び方、様々な人のハンドリングに慣れる」

前半の講義では、

「馴化」

について講義しました。

警戒心や恐怖心からくる問題行動は

警戒心や恐怖心からくる問題行動はトレーニングでよく用いられるオペラント条件付け

だけでは行動を修正することは非常に困難で

まずは、恐怖心や警戒心をといった犬の気持ちへ

アプローチしてあげなければなりません。

そのためには、恐怖や警戒心に対してなれる「馴化」

の学習についての理解と実践的な手法について理解を深めなければなりません。

一言に慣らすといっても、系統的脱感作や氾濫法など、その方法は様々ですが

それぞれのメリットデメリットを理解しながら、飼い主さんやその犬にとって

適切な方法を選択し、指導しなければなりません。

また、恐怖や警戒心をもつ対象に対して、漠然とした分析をするのではなく

時間や距離、動きや対象物の大きさなど、どのような要因がその犬にとって

恐怖心や警戒心を抱かせてしまうのが詳細に分析し

それぞれのアプローチ方法を系統立てて考えなければなりません。

問題行動のほとんどは、恐怖や警戒といった感情が関わることが多い為

行動をコントロールすることばかりではなく、感情のサポート方法も

トレーナーとして身にtけなければなりません。

午後の実技では

「犬との遊び方」

について練習をしました。

犬と遊ぶという行為は、一見、自然とできることのように

犬と遊ぶという行為は、一見、自然とできることのように思われがちですが、犬の特性や気持ちを顧慮しつつ

犬が喜ぶ遊び方を実践しなければなりません。

日本では、まだまだ犬と遊ぶということが一般的でなく

定着していないことも多いですが、犬は生涯遊ぶことが好きな動物なので

飼い主が適切に遊んであげることが犬の福祉にもつながります。

また、飼い主同士を交換して、普段関わることのない他の犬を

トレーニングする練習を行いました。

飼い主以外の人に扱われたりトレーニングされる機会は

飼い主以外の人に扱われたりトレーニングされる機会は普段の生活ではなかなかありません。

しかし、「ホテルに預けるとき」、「飼い主が手が離せなく他の人にみててもらうとき」

など、飼い主以外の人への社会化を深めておくことが重要な場合もあります。

飼い主以外の人に慣らすだけでなく、飼い主以外の人とのやり取りに対しても

モチベーションも持ってもらうように、特殊な状況を想定した

練習も、互いの共生には必要となります。

ドッグトレーナー育成コース講師:鹿野

(スタディ・ドッグ・スクール)

2017年11月21日 17:33

5期生 7回目の授業 座学:「古典的条件付け」 実技:「逐次接近法:マテの練習」

前半の講義では、

「古典的条件付け」

について講義しました。

今週から、いよいよドッグトレーニングや行動習性に必要となる

今週から、いよいよドッグトレーニングや行動習性に必要となる学習についての講義が始まりました。

学習といってもその種類は多岐に渡り、犬という動物が

どのような学習によって行動を習得するのか理解を深める必要があります。

特に、感情をコントロールすることが苦手な犬は

古典的条件付けを用いた感情が伴う学習を考慮してあげることが

非常に重要となり、望ましい行動にご褒美を与える正の強化のみでは

感情が伴う問題行動などを修正することは非常に困難となってしまいます。

また、犬が示す行動の要因は、学習のみが影響しているのではなく

様々な要因が関わってきます。

学習によって行動を変えるような機会でも、そのほかの認知的な要因や

日頃の生活環境なども併せて考慮する必要があるため

講義の中では、例を挙げながら学習面でのアプローチ以外の

アプローチ方法も説明し、犬の行動を多角的に分析する方法を学びました。

午後の実技では、前回までの復習と共に

散歩など、犬と一緒に歩く時の「歩行の練習」

逐次接近法を用いた「待て」の練習を行いました。

屋外を歩く「散歩」は、様々な誘惑や刺激があるため

屋外を歩く「散歩」は、様々な誘惑や刺激があるためトレーニングの中でも非常に難しい内容の一つであります。

そのため、様々なシチュエーションを想定した歩行の練習が必要となるため

実際の散歩をイメージした練習を行いました。

また、複雑な行動を教える際や、段階をおって少しずつ学習を進める際に用いられる

「逐次接近法」も学び、徐々に目標に進めていく

「待て」の練習を行いました。

一言に待てと言っても、時間的な要素や飼い主との距離など

一言に待てと言っても、時間的な要素や飼い主との距離など明確な目標をイメージして系統立てて教えていく必要があります。

そのため、感覚的に教えるだけでなく、きちんとしたトレーニング

計画を持つ必要があります。

ドッグトレーナー育成コース講師:鹿野

(スタディ・ドッグ・スクール)

2017年11月14日 17:22

5期生 6回目の授業 座学:「犬の感覚世界」 実技:「歩行の練習」

前半の講義では、

「犬の感覚世界」

について講義しました。

動物の行動は、外部からの刺激を感覚器で受容し

動物の行動は、外部からの刺激を感覚器で受容しその情報を脳で処理してから行動へと移します。

感覚受容器は動物によってその構造が異なるため

同じ刺激を受けていても異なった情報を受容していたり

人には受容できない刺激を動物は受容していることもたくさんあります。

犬の感覚受容器の構造を理解し、外部環境からの刺激をどのように受容しているのか

を理解し、犬の目線に立ってイメージしなければ

擬人的な解釈をしてしまい犬の行動を正しく理解することができません。

トレーナーは、客観的に犬の行動を観察し、評価する必要があるため

犬の感覚世界に対する理解とイメージを深めることも重要となります。

午後の実技では、前回までの復習と共に

午後の実技では、前回までの復習と共に散歩など、犬と一緒に歩く時の「歩行の練習」

を行いました。

既存のトレーニングでは、歩行の練習となると

「横にぴったりとついて歩く」

「飼い主へ注目し続ける」

などといった、競技会で求められるような内容を

指導されることが多かったです。

しかし、家庭の犬では求められる部分は競技会のような

パフォーマンスではなく、飼い主も犬も楽しく散歩でき

他人に迷惑をかけないようなメリハリを持つことが重要です。

一つの方に当て込むばかりではなく、状況に応じた対応と

公共の場で受け入れられるお散歩の仕方を犬に教えることが重要となります。

ドッグトレーナー育成コース講師:鹿野

(スタディ・ドッグ・スクール)

2017年11月 7日 18:17

5期生 5回目の授業 座学:「犬の行動発達」 実技:「誘惑の回避の練習」

前半の講義では、

「犬の行動発達」

について講義しました。

犬の行動は、繁殖から始まり、子犬の時期の生活環境や

犬の行動は、繁殖から始まり、子犬の時期の生活環境や管理方法、母犬との関わりに大きな影響を受けます。

動物愛護法の改定によって、早期の母子分離を規制する

ことが法律でも決まってきました。

ドッグトレーナーが関わるのは、子犬が母子分離をしてからですが

飼い主のもとに来るまでの適切な管理についても理解を深めなければなりません。

また、なぜ早期の母子分離が問題なのか?

また、なぜ早期の母子分離が問題なのか?どのような管理方法が適切なのか?

形だけでを理解するのではなく、その科学的な理由まで

理解を深めることが、適切な飼い主指導にも関わってきます。

午後の実技では、コマンドトレーニングとして

座る、伏せる、立つの練習に加え

それぞれのコマンドの正確性を高めるために

弁別学習、部分強化を用いた練習方法を学びました。

また、特に屋外などに出れば、様々な誘惑が存在します。

飼い主への注目を高める練習も必要ですが

日頃の管理や誘惑を回避する練習も必須となります。

本日の練習では、誘惑を回避することを目的とした

「leave it」

の練習もし、より、飼い主への注目を高める

練習を実践しました。

回が進むにつれて、ただその練習方法を学ぶのではなく

回が進むにつれて、ただその練習方法を学ぶのではなく・練習する目的

・目的に沿った練習方法を選択

・飼い主へ指導する際のポイントや注意点

なども交え、より、実践的な内容へと深まっています!

ドッグトレーナー育成コース講師:鹿野

(スタディ・ドッグ・スクール)

2017年10月31日 18:16

<<前のページへ|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|次のページへ>>