最近のエントリー

月別 アーカイブ

- 2025年3月 (1)

- 2025年2月 (1)

- 2024年12月 (1)

- 2024年10月 (1)

- 2024年9月 (1)

- 2024年7月 (2)

- 2024年6月 (1)

- 2024年4月 (3)

- 2024年2月 (2)

- 2023年12月 (1)

- 2023年10月 (1)

- 2023年9月 (1)

- 2023年8月 (1)

- 2023年7月 (1)

- 2023年4月 (2)

- 2023年3月 (3)

- 2023年2月 (2)

- 2023年1月 (2)

- 2022年12月 (1)

- 2022年11月 (1)

- 2022年10月 (1)

- 2022年9月 (1)

- 2022年7月 (2)

- 2022年6月 (1)

- 2022年4月 (3)

- 2022年3月 (2)

- 2022年2月 (2)

- 2022年1月 (1)

- 2021年12月 (2)

- 2021年11月 (1)

- 2021年7月 (2)

- 2021年4月 (3)

- 2020年12月 (1)

- 2020年11月 (1)

- 2020年10月 (1)

- 2020年8月 (2)

- 2020年7月 (2)

- 2020年4月 (2)

- 2020年3月 (2)

- 2020年2月 (2)

- 2019年12月 (1)

- 2019年10月 (1)

- 2019年9月 (1)

- 2019年7月 (1)

- 2019年6月 (1)

- 2019年4月 (3)

- 2019年3月 (2)

- 2019年2月 (1)

- 2019年1月 (1)

- 2018年12月 (2)

- 2018年11月 (1)

- 2018年10月 (2)

- 2018年9月 (1)

- 2018年8月 (1)

- 2018年7月 (1)

- 2018年6月 (1)

- 2018年5月 (4)

- 2018年4月 (5)

- 2018年3月 (4)

- 2018年2月 (5)

- 2018年1月 (4)

- 2017年12月 (4)

- 2017年11月 (4)

- 2017年10月 (5)

- 2017年8月 (6)

- 2017年7月 (6)

- 2017年6月 (5)

- 2017年5月 (4)

- 2017年4月 (5)

- 2017年3月 (2)

- 2017年2月 (4)

- 2017年1月 (4)

- 2016年12月 (3)

- 2016年11月 (6)

- 2016年10月 (4)

- 2016年9月 (2)

- 2016年8月 (7)

- 2016年7月 (4)

- 2016年6月 (4)

- 2016年5月 (4)

- 2016年4月 (3)

- 2016年3月 (2)

- 2016年2月 (4)

- 2016年1月 (4)

- 2015年12月 (4)

- 2015年11月 (3)

- 2015年10月 (5)

- 2015年9月 (6)

- 2015年8月 (2)

HOME > Topics > アーカイブ > 授業の様子 > 4ページ目

Topics 授業の様子 4ページ目

6期生3回目の授業 座学:「刺激を受けてから行動が生じるまでの仕組み」 実技:「学習理論に基づいたコマンドトレーニング」

「刺激を受けてから行動が生じるまでの仕組み」

について授業を行いました。

いろいろな手法論により犬のしつけや学習が語られていますが、

犬の行動は学習だけで語ることは不可能で、どのように行動を起こすか、

刺激の受容からその処理、そして行動発現とそれに付随する様々な

過程がを知る必要があります。

そして、それは解剖学や生理学、遺伝学、神経科学など多岐にわたり、

犬の行動を明らかにする場合、それに関連する学問を広く学び、

多角的に物事を解釈する力が求められます。

つまりドッグトレーナーはそれらに精通していなければ

今の時代に求められている犬のしつけはできないのです。

しかし、残念ながら現在の日本ではそういった学問を体系的に学べる場所がない為、どうしても部分的にかいつまんで断片的な理解にとどまってしまうことが少なくありません。

スタディ・ドッグ・スクールペットドッグトレーナー育成コースでは、

博士である講師陣がこれらの学問を体系的に整理し、皆様にお伝えしています。

動物の学習について知っていることはもちろんですが、

その前に犬という生き物について理解を深める必要性を感じ、

当スクールでは多くの時間を裂き犬の特性について授業をしています。

ドッグトレーナー育成コース講師:三井

午後の実習では、オペラント条件付けの正の強化を用いた

コマンドトレーニングの練習に入りました。

犬のトレーニングには様々な手法がありますが

それぞれの方法がどのような学習の原理なのか?

他の方法とのメリットデメリット、向いている犬はどのような犬なのかを

客観的に判断し、現場では臨機応変に対応することが必要です。

トレーニングには様々な手法論がありますが

それぞれの方法論がどのような学習の原理なのか?

他の方法とのメリットデメリット、向いている犬はどのような犬なのかを

客観的に判断し、現場では臨機応変に対応することが必要です。

専門家は、自身の主観や好き好きで方法論を用いるのではなく

様々な引出しをもって、それぞれの飼い主と犬に合った方法を

用いることが重要となります。

また、自身の用いている方法を客観視して整理することで

飼い主へわかりやすく説明をすることができるようになります。

ドッグトレーナー育成コース講師:鹿野

(スタディ・ドッグ・スクール)

2018年4月17日 14:01

6期生2回目の授業 座学「犬の行動特性」 実技「名前を呼んで注目する練習 ・呼び戻しの練習 ・体を触る練習」

いわゆる動愛法には動物を飼育するために「その習性を考慮して適正に取り扱う」と定められています。

つまり犬を飼う上では本来、動物の行動の分類とその意味を理解し、さらに犬という種の特性を把握していなければならないのです。

そうすれば自ずと満たすべき事とマネージメントすべき事など人間側の対応しなければならないことや犬自身に求めることがわかり、適切なアプローチを取れるようになります。

また、それらを正しくすることで、人によって曖昧ないわゆる「ご褒美」も何をすることとが犬にとって報酬になるかが見えてくるのです。

そして、現在は様々な方法で犬の行動にアプローチすることがありますが、それらの手法が学問の世界でどのような背景で発達してきたかについてもお話しました。

そうすることで手法論にとらわれることなく、目の前の犬にどうアプローチすればいいか考える力を身に着けていっています。

ドッグトレーナー育成コース講師:三井

午後の実習では、

先週の練習の復習として

・犬同士の挨拶のさせ方

・ほめ言葉の練習

・首輪を持つ練習

からスタートしました。

日常、よく見られる犬同士の挨拶ですが

日常、よく見られる犬同士の挨拶ですがリードにつながられ、人の希望だけで犬同士の

挨拶を行うことは、犬に対する負担も大きく

トラブルにも発展しやすくなります。

挨拶をさせる際は、しっかりとお互いの犬の様子を

確認し、どちらかに負担がかかるようで

あれば無理に挨拶をさせる必要はありません。

そして、犬も生き物なので必ずしもどんな犬と

挨拶ができるとは限りません。

組み合わせによって、異なるボディランゲージや

反応を示すので、今日は様々な犬の組み合わせによって

適切な対応の仕方を学びました。

また、本日のテーマとしては

・名前を呼んで注目する練習

・呼び戻しの練習

・体を触る練習

を行いました。

犬のしつけというと、目的に応じた行動を

犬のしつけというと、目的に応じた行動を犬に練習することをイメージしがちですが犬に求めてばかりでは、

犬の負担ばかりが大きくなってしまいます。

飼い主と犬とのより良い関係を構築するためには

望ましい行動を練習するだけでなく

犬の特性や気持ちを考慮した、「環境設定」や「適切な人の接し方」

も心がけなければなりません。

飼い主さんへのしつけ指導では

飼い主さんへのしつけ指導ではコマンドの練習ばかりではなく

犬という動物の特性を理解してもらったうえで

人側が努力するべき点も伝えていく必要があります。

SDSスタッフ 鹿野

(スタディ・ドッグ・スクール)

2018年4月10日 13:57

6期生授業開始!

まずはオリエンテーション。

一般のトレーナー養成学校と比べ、かなり実習の履修時間や

種類が多いので注意点についてお話しました。

その後早速授業をはじめましたが、今季は三井が座学を担当。

スタディ・ドッグ・スクールペットドッグトレーナー育成コースでは

トレーニング以外にも犬に関する正しい知識を普及、啓蒙していくことも

ドッグトレーナーの重要な役割だと考えています。

本やwebなど犬に関する様々な情報があふれ、

本当に正しい情報がなにかあやふやだったり、

ドッグトレーナー自身がそれに振り回され飼い主さんに

何を提供すればいいのか曖昧にならないよう、また、

現状について正しく理解してないことが基で浮き世離れした指導にならないよう、座学ではまずドッグトレーナーとはどういう存在であるべきかや、

日本の犬を取り巻く現状についてお話しました。

その後は動物行動学に基づいた犬の特性や行動について授業を開始しました。

これから半年間みっちり実践に使える知識を身に着けていく予定です!

ドッグトレーナー育成コース講師:三井

6期生の実習は鹿野が担当。

まずは、初めて犬同士が集まるため

適切な犬同士の挨拶について理解を深め

実践をしました。

どんな犬とも仲良くなれることが良いことという

どんな犬とも仲良くなれることが良いことという風潮がありますが、犬にだって個性があるし

生き物としてどんな犬とも仲良くなれるようにするというのは

人側のエゴです。

極度に怖がったり、興奮しすぎないように練習は必要ですが

犬がいるのが当たり前で自然でいられるようになることが

重要です。

そこを無理に人が仲良くさせようとしたり、挨拶させようとしたり

すれば、犬にとってとてもストレスになります。

飼い主は、自身の犬だけでなく相手の犬にも考慮して

他の犬との関わり方を考えていかなければなりません。

また、犬同士だけでなく、人が犬と接するときも

その犬の状態や気持ちを考慮した接し方を

心がけなければなりません。

無理に触ったり撫でようとするから

無理に触ったり撫でようとするから余計に人を怖がるようになってしまうこともあります。

ドッグトレーナーは、犬ばかりでなく、人に対しても

適切な犬との関わり方などの指導をする必要があります。

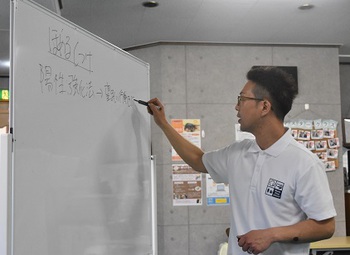

これからトレーニングの練習を始めるにあたり

褒めてしつける「陽性強化法」についてや

ご褒美の選び方・与え方についても説明をしました。

犬にとってご褒美となるのは食べ物だけではありません。

犬にとってご褒美となるのは食べ物だけではありません。犬が求める本能的欲求を満たしてあげることが

犬にとっての最大のご褒美となります。

また、そのご褒美を用いることで、ほめ言葉や

首輪を持つ練習も行いました。

トレーニングを行うさいの学習方法は

トレーニングを行うさいの学習方法は一種類とは限りません。

行っている練習方法が、どのような学習原理に基づいているか

理解しながらトレーニングに臨むことが重要です。

ペットドッグトレーナー育成コースの実習では

技術を学びながらその技術の理論を同時に学び

頭の中で整理をしながらスキルを高めていきます!

SDSスタッフ 鹿野

(スタディ・ドッグ・スクール)

2018年4月 3日 13:52

5期生修了式!

ペットドッグトレーナー育成コース5期生も

早いもので先週ですべての授業が終わり

本日は、修了式&懇親会を開催いたしました!

お一人ずつ、修了証書の授与を行い

お一人ずつ、修了証書の授与を行い みんなで半年間を振り返ったり、たくさんの犬談義に

みんなで半年間を振り返ったり、たくさんの犬談義に花を咲かせ、楽しい時間を過ごしました!

そして、今期の卒業生からも卒業記念贈呈として

プラズマクラスターの空気清浄機をいただきました!

プラズマクラスターの空気清浄機をいただきました!卒業生の皆様には、いつもいつも本当に素敵なプレゼントをいただき

スタッフ一同、とっても喜ばしく、感謝しております!!

まだまだ実習も残っていますが

卒業したら終わりではなく、これから同士として

互いの絆と連携を深め、日本の犬文化を改革していきたいと思います!

卒業生の皆様、これからも末永く、よろしくお願いいたします!

SDSスタッフ 鹿野

(スタディ・ドッグ・スクール)

2018年3月27日 10:25

5期生20回目の授業 座学:「コミュニケーション&マナー」、「人と動物の絆」 実技:「グループレッスンロールプレイ」

講師はおなじみのマナーに関するスペシャリスト、松井かおり先生です。

今回の授業ではコミュニケーションや接遇の考え方といった実践スキルにとどまらず、

自身の目標やそれを実現するためのステップの踏み方など、多岐にわたりました。

自分の思い描くドッグトレーナー像を具現化するするための

第一歩として貴重な一日になったのではないでしょうか?

ドッグトレーナー育成コース講師:三井

午前の講義では先日の続きで

人が犬から受ける恩恵として、アニマルセラピーについて。

そして午後の実習では、先週から準備を進めていた

そして午後の実習では、先週から準備を進めていた成犬を対象としたグループレッスンのロールプレイを実施しました!

レッスン会場に来た際の接客から始まり

レッスンをこれから進めるうえで

レッスンをこれから進めるうえで参加者の方々が楽しく仲良く参加できるように

自己紹介の時間を設けたり

実際のレッスンを想定して

実際のレッスンを想定して1時間のタイムスケジュールと実施項目を決め

練習の指導だけでなく、松井先生の授業で習った

コミュニケーションスキルを取り入れて

接客の部分も実践しました。

それぞれの飼い主さん役も、ライフスタイルや犬に対する思い

しつけ教室に臨むことなど、キャラクターを詳細に設定し

演じることで、実際の対応やアドバイスの仕方などの練習を行いました。

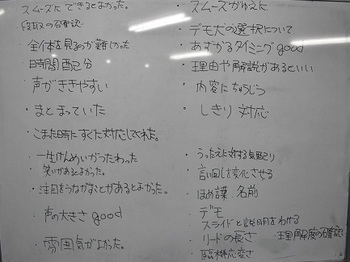

そして、ロールプレイの後は

メインの司会者、サブスタッフ、飼い主役、全体をチェックする

それぞれの役回りの目線で、感想や良かったところ、改善点などをあげ

より、実践で役立つように反省会を行いました。

ドッグトレーナーという職業は、単独で仕事をすることが多い為

ドッグトレーナーという職業は、単独で仕事をすることが多い為自身の指導や接客方法、そしてわかりやすい説明ができているかどうかを

客観的に評価することが難しいです。

しかし、自身のスキルアップだけでなく、飼い主さんへの

より良い指導を目指すためには、客観的な評価をして

課題を見出し、改善していくことがとても重要です。

そのためにも、トレーナー同士が互いに

連携・評価しあうことで、それぞれのレベルアップにもつながり

業界全体の更なる質の向上にもつながります!

SDSスタッフ 鹿野

(スタディ・ドッグ・スクール)

2018年3月 6日 16:49

5期生19回目の授業 座学「個人経営に必要な経理」、「人と犬の絆」 実技:「成犬のグループレッスン ロールプレイ」

「個人経営に必要な経理」

についての授業がありました。

ドッグトレーナーとして独立する際、

ほとんどの方が個人事業主として開業されるかと思います。

その際、どうしてもさけて通れないことが経営・経理について。

本日は講師に中小企業診断士 、経営管理修士(MBA)の

岩瀬敦智先生をお迎えし、お話いただきました。

経費の仕分けや税金対策などわかりやすい例を交えながら、

痒いところに手が届く授業でした。

このようなことは専門学校や一般のドッグトレーナー養成学校では

まず教えてくれませんが、非常に重要なことです。

正しい知識と技術を持ったドッグトレーナーが活躍できるよう、

スタディ・ドッグ・スクールドッグトレーナー育成コースは

最大限のサポートをしています。

ドッグトレーナー育成コース講師:三井

午前の残りの講義の時間では、

トレーニングの内容からは少し違った側面で

人が犬から受ける恩恵として、アニマルセラピー

への理解を深めました。

犬を始めとした動物は、人に物理的な恩恵だけでなく

犬を始めとした動物は、人に物理的な恩恵だけでなく様々な精神的な恩恵も与えてくれます。

特に犬は、人との関わりが最も深い動物で

長い年月をかけ、人との絆を深め

多くの恩恵を与えてくれています。

しかし、犬から恩恵を受けるためには、人も

犬への理解を深め、適切な接し方を心がける

努力をしなければなりません。

その努力を惜しまなければ、人はたくさんの恩恵を

犬から与えてもらえます。

また、午後の実習では、成犬のグループレッスンを

運営するための練習として、実際のグループレッスンを

想定した、ロールプレイの準備を行いました。

指導目的を明確にし、飼い主さんにわかりやすく指導を

指導目的を明確にし、飼い主さんにわかりやすく指導をするためにどのように進めていくのか?

実際の指導の現場ではどのようなことを気を付け

どのような表現をすれば伝わりやすいのか?

接客業としてどのような接客マナーや対応に

気をつけなければならないのか?

レッスンを行う際には、ただ知識と技術の指導を

するだけではなく、多角的にレッスン運営を

考えていかなければなりません。

次回の実習では、ロールプレイを実践しますが

今からとっても楽しみです!!

SDSスタッフ 鹿野

(スタディ・ドッグ・スクール)

2018年2月27日 17:25

5期生18回目の授業 座学「効果的なホームページの作り方」、「獣医師がドッグトレーナーに求めること」 実技:「ハズバンダリートレーニング」

セルフプロデュースと外部との連携について学びました。

一つ目は「効果的なホームページの作り方」について。

講師はMBAでもある高橋先生です。

どんなに優れた技術や知識を持っていたとしても、

お客様の目に触れることがなければ宝の持ち腐れです。

HPの作成から魅力的なキャッチコピー、

SEO対策やSNSとの連携などについてお話いただきました。

2つ目は「獣医師がドッグトレーナーに求めること」について。

講師はわかば動物病院院長、石川先生です。

ワクチンとパピートレーニングの兼ね合いについてや

これからますます受容が高まるシニアに向けてのトレーニング、

そして獣医師とドッグトレーナの連携について、

実例を交えながらお話いただきました。

どちらもこれからの時代、絶対に知らなくてはならないことですので

とてもいい経験になったのではないでしょうか?

ドッグトレーナー育成コース講師:三井

後半の実習では、健康管理などでは欠かせない

ハズバンダリートレーニングを練習しました。

ハズバンダリートレーニングを行う際には

最終的に、どのように管理を行うのか

そのゴールを明確にイメージしなければなりません。

そして、そのゴールに向けて、逐次接近法を用いて

少しずつ、望ましい行動を強化していく必要があります。

しかし、どんなに少しずつ練習をしても

そもそも、その管理自体に慣れていなければ

行動ばかりを教えることはできません。

もともと、歯磨きや爪切りのされること自体に

恐怖心を持っている場合は、系統的脱感作や拮抗条件付け

を持ちいて、まずは苦手意識の克服を目指します。

まずは、人形を使って手順の説明

少しずつ目標に近づけるための手順や

少しずつ目標に近づけるための手順や苦手意識を克服すすための脱感作の手順を説明しました。

つづていて、爪切りと歯磨きのハズバンダリートレーニングの練習。

歯磨きの練習をする際に、口元を触ったり歯ブラシが口に入ることに

歯磨きの練習をする際に、口元を触ったり歯ブラシが口に入ることに慣れている場合は、犬に負担がかからず、飼い主にとっても磨きやすい

行動を犬に教えていきます。

お座りの状態で歯磨きをするのであれば

①お座りを教える

②お座りの状態で待つことを教える

③お座りの状態で口元を触られても待てるように教える

④お座りの状態で唇をめくられても待てるように教える

⑤お座りの状態で歯ブラシをあてられても待てるように教え

⑥お座りの状態で歯ブラシをしている間待てるように教える

といったように、少しずつ正の強化を用いてトレーニングしていきます。

犬は手順を踏んで丁寧に教えてあげれば

強引に管理をしなくてもスムーズに受け入れてくれます。

人側の犬への思いやりが重要になりますね!

SDSスタッフ 鹿野

(スタディ・ドッグ・スクール)

2018年2月20日 11:54

5期生17回目の授業 座学「具体的な行動修正方法」 実技:「コマンドの確実性を高める練習」、「犬の気持ちや状態を考慮したハンドリング」

前半の講義では、引き続き

「犬の問題行動」

について、具体的な修正方法の手順について

講義しました。

問題行動を扱うためには、カウンセリングによる適切な情報収集、

潜在的な行動学的原因の評価、原因に対して科学的にアプローチし

問題の改善を目指していきます。

しかし、行動修正のプログラムを構築し

実際のレッスンを行う前に考えなければならないのは

行動修正のゴールをどこに設定するかです。

問題となる行動に対し、修正する目標をどこに設定するかは

悩みを抱えている飼い主さんの意見を十分に聞かなければなりません。

また、抱える問題が大きくなってしまった飼い主さん自身は、

困惑してしまっていることから、どのようなゴールを

目指せばよいのかが、自分自身で分からなくなって

しまっていることもあります。

そのため、トレーナーは一つの考え方に固執するのではなく

柔軟な考えをもち、いくつかの目標を飼い主さんに

提案することで、飼い主さんにとっても犬にとっても

良い方向に進むように導いてあげなければなりません。

問題行動の修正を行う際、コマンドトレーニングばかりで解決

を求めてしまえば、根本的な原因を解決するのではなく

形ばかりにこだわった対処法のみで終わってしまうことも

多々あります。

自身の固定概念ばかりに囚われず、

飼い主さんの気持ちと犬の福祉を考慮したうえで

両者がより良い方向に進む対処方法や改善方法を

提案していく柔軟な取り組みが、問題行動の修正には求められます。

午後の実習では、

・学習したコマンドの成功率を高めるための、「コマンドの正確性をあげる練習」

・飼い主以外の人との関わりに慣らす練習

・トリックを教える

といった内容の練習を行いました。

いずれの練習も、ただ陽性強化法でご褒美を与えて教えるだけではなく

犬の感情を読み取りながら、環境や接し方、トレーニングの進みを考慮しながら

取り組みなければ、犬は楽しんでトレーニングに取り組むことはできません。

多くの時間を費やしてきた実習では、ただ行動を教えるだけでなく

犬の気持ちを読み取りながら、ハンドラーの対応や接し方にも気を使いながら

トレーニングや行動修正の練習を行っています。

SDSスタッフ 鹿野

(スタディ・ドッグ・スクール)

2018年2月13日 18:10

5期生16回目の授業 座学「犬の問題行動の修正方法」 実技:「リードに頼らないハンドリング」

前半の講義では、引き続き

「犬の問題行動」

について講義しました。

実際にカウンセリングでは

実際にカウンセリングでは限られた時間や状況から、その問題行動の要因を

探らなければなりません。

しかし、経験だけに頼った判断をしてしまえば

その要因を見逃してしまうこともあるため

的確な情報収集が求められます。

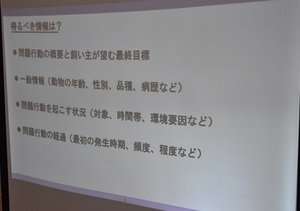

問題行動のカウンセリングでは

問診表を用いる場合が多く

その利点として

①時間の節約

②飼い主が問題行動に対して振り返る機会を持つ

③不可欠な情報を網羅できる

④飼い主の問題行動の修正に対する考え方を確認できる

⑤飼い主の理解力を推測できる

などがあげられます。

問題行動を専門に扱うトレーナーも

・飼い主の考えや目的を聞き入れ、

・問題にかかわる詳細を尋ねることで科学的にその問題を分析し

・動物の行動と飼い主の関係を観察する

ことで問題行動を診断し、治療プログラムを作成するといった

系統立てた対応が求められます。

午後の実習では、リードに頼らず適切なハンドリング

トレーニングを身に着けるため、ノーリードでのコマンドの練習を行いました。

また、さらにおもちゃの誘惑がある中で

また、さらにおもちゃの誘惑がある中で歩行の練習も行いました。

犬のトレーニングやハンドリングで重要なのは

犬のトレーニングやハンドリングで重要なのは以下にハンドラーへ意識を向けることができるかです。

リードを装着していると、ついついリードでのコントロールに

頼ってしまうため、ノーリードでハンドリングすることで

犬の行動をよく観察し、適切なタイミングでの対応と

効率的に学習をさせるタイミングを身に着けることができます。

SDSスタッフ 鹿野

(スタディ・ドッグ・スクール)

2018年2月 6日 17:38

5期生15回目の授業 座学「犬の問題行動の修正方法」 実技:「リードに頼らないハンドリング」

ペットドッグトレーナー育成コースですが

本日は、無事に5期生の15回目の授業を実施することができました!

午前の講義では、問題行動の修正方法として

・カウンセリングの方法

・得られた情報から問題行動の原因を系統的に評価する

内容について、実例をあげながら説明をしました。

専門家ではない飼い主さんから得られる情報は

咬みつく、吠えるなどといった症状についてのみ

表現している情報が多くなってしまいます。

しかし、問題行動は同じような症状でも

その行動を起こす原因が異なるため

症状のみにアプローチしてしまえば

誤った対処をしてしまう可能性があります。

問題行動を扱うためには、カウンセリングによる適切な情報収集、

潜在的な行動学的原因の評価、原因に対する科学的なアプローチ

が必要となります。

午後の実習では、今まで練習を重ねてきた

コマンドの練習や歩行の練習などを

リードに頼らないで実践できる練習を行いました。

日常生活では、特に公共の場ではどんなに練習を重ねていても

日常生活では、特に公共の場ではどんなに練習を重ねていてもリードは必ず装着しなければなりません。

しかし、リードに頼らず犬が自発的に飼い主の指示に反応したり

リードが外れてしまったときに呼び戻しができるなどの

練習を重ねておくことが、いざというときのために必要となります。

また、トレーニングというと、どうしても人が

成功を求めようと必死になり、トレーニングの雰囲気自体が

重々しくつまらないものになってしまいがちです。

犬が喜びながら人とのコミュニケーションをとれるようにするためには

楽しい雰囲気づくりも重要で、遊びの中でのトレーニングや

飼い主自身がリラックスして楽しみながらトレーニングをすることも

重要となります。

科学的なトレーニング方法だけではなく

科学的なトレーニング方法だけではなく今日は、犬と楽しみながらトレーニングする

練習にもトライしました!

SDSスタッフ 鹿野

(スタディ・ドッグ・スクール)

2018年1月30日 17:35

<<前のページへ|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|次のページへ>>