最近のエントリー

月別 アーカイブ

- 2025年3月 (1)

- 2025年2月 (1)

- 2024年12月 (1)

- 2024年10月 (1)

- 2024年9月 (1)

- 2024年7月 (2)

- 2024年6月 (1)

- 2024年4月 (3)

- 2024年2月 (2)

- 2023年12月 (1)

- 2023年10月 (1)

- 2023年9月 (1)

- 2023年8月 (1)

- 2023年7月 (1)

- 2023年4月 (2)

- 2023年3月 (3)

- 2023年2月 (2)

- 2023年1月 (2)

- 2022年12月 (1)

- 2022年11月 (1)

- 2022年10月 (1)

- 2022年9月 (1)

- 2022年7月 (2)

- 2022年6月 (1)

- 2022年4月 (3)

- 2022年3月 (2)

- 2022年2月 (2)

- 2022年1月 (1)

- 2021年12月 (2)

- 2021年11月 (1)

- 2021年7月 (2)

- 2021年4月 (3)

- 2020年12月 (1)

- 2020年11月 (1)

- 2020年10月 (1)

- 2020年8月 (2)

- 2020年7月 (2)

- 2020年4月 (2)

- 2020年3月 (2)

- 2020年2月 (2)

- 2019年12月 (1)

- 2019年10月 (1)

- 2019年9月 (1)

- 2019年7月 (1)

- 2019年6月 (1)

- 2019年4月 (3)

- 2019年3月 (2)

- 2019年2月 (1)

- 2019年1月 (1)

- 2018年12月 (2)

- 2018年11月 (1)

- 2018年10月 (2)

- 2018年9月 (1)

- 2018年8月 (1)

- 2018年7月 (1)

- 2018年6月 (1)

- 2018年5月 (4)

- 2018年4月 (5)

- 2018年3月 (4)

- 2018年2月 (5)

- 2018年1月 (4)

- 2017年12月 (4)

- 2017年11月 (4)

- 2017年10月 (5)

- 2017年8月 (6)

- 2017年7月 (6)

- 2017年6月 (5)

- 2017年5月 (4)

- 2017年4月 (5)

- 2017年3月 (2)

- 2017年2月 (4)

- 2017年1月 (4)

- 2016年12月 (3)

- 2016年11月 (6)

- 2016年10月 (4)

- 2016年9月 (2)

- 2016年8月 (7)

- 2016年7月 (4)

- 2016年6月 (4)

- 2016年5月 (4)

- 2016年4月 (3)

- 2016年3月 (2)

- 2016年2月 (4)

- 2016年1月 (4)

- 2015年12月 (4)

- 2015年11月 (3)

- 2015年10月 (5)

- 2015年9月 (6)

- 2015年8月 (2)

HOME > Topics > アーカイブ > 授業の様子 > 11ページ目

Topics 授業の様子 11ページ目

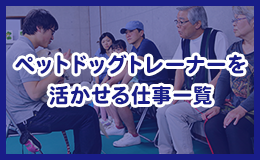

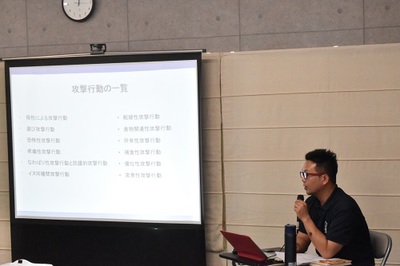

第2期生の第15回目の授業の様子

問題行動の修正への取り組み方について

講義を行いました!

個別で出張トレーニングを行うトレーナーは

問題行動の修正への依頼が多く占めます。

今まで多くのトレーナーは、その経験のみで

問題行動の修正に関わることが多く、コマンドトレーニングや

服従訓練だけで修正を試みることばかりでした。

しかし、問題行動の研究が進むにつれ

問題が生じる要因が多岐に渡ることが明らかになってきたことで

問題行動への取り組む際にも、科学的なアプローチが

必要であると考えられるようになりました。

本日の講義では、問題行動に取り組む際の

・カウンセリング方法

・飼い主からの情報の収集の仕方

・問題行動に対する潜在的な獣医学的原因の評価

・情報から得られる行動学的原因の評価(行動の診断)

・飼い主への教育方法

・適切な行動修正プラン

などについて、知識を深め、より実践で役立つ技術も学びました。

恐らく、どこのトレーナー養成クラスを受講しても

ここまで専門的に指導してくれる場所はないと思います!

しかし、実際に現場として一番必要となる

問題行動の修正への取り組み方について理解することは

ペットドッグトレーナーとしては非常に重要なことになります!

また、午後の実技の時間では、パピークラスのカリキュラム作成が終了し

いよいよロールプレイを実施しました!

スタッフが、初めてパピークラスに通う飼い主役を演じ、

「お散歩の練習」の内容を想定して

ロールプレイを実施しました。

トレーナーは、レッスンのメイン進行役と

サポートスタッフに別れ、それぞれの役割分担を決めながら

互いに連携してスムーズにレッスンを進めていくことができました!

飼い主役が自身で練習する際にも

それぞれのスタッフが丁寧に対応し、

飼い主役のスタッフたちもとても好印象を受けました!

ロールプレイの後は、実際のレッスンで生かせるように

メインスタッフ、サブスタッフ、飼い主役

それぞれの立場で気になったことや改善すべきことなどを

ディスカッションしました!

トレーナーの勉強したからといって

いきなり飼い主指導をすることができるわけではありません。

また、カリキュラムを一から作成し

実際のレッスンを想定してロールプレイを実施したことは

今後の飼い主指導に非常に大きな経験となります!

受講生の皆様、お疲れ様でした!!

SDSスタッフ 鹿野

(スタディ・ドッグ・スクール)

2016年7月19日 16:08

第2期生の第13回目の授業の様子

作成として、パピークラスのプログラム作成を行いました!

グループレッスンは、複数の飼い主とワンちゃんが参加するため

メインのトレーナーがそれぞれの飼い主とワンちゃんにあった適切な指導を

限られた時間で行うには高いスキルが求められます。

また、グループレッスンは限られた回数と時間の中で

参加者と参加犬の理解とスキルアップを目指すため

明確な目的とレッスンの進め方、また理解しやすい指導方法や

表現方法も同時に求められます。

そこで前回からの授業では

- 飼い主教育で必要な項目を出し合う

- 出し合った項目をカテゴリーごとに分ける

- それぞれの項目で飼い主に伝えるべき「目的」、「方法」、「注意点」を明確にする

SDSスタッフ 鹿野

SDSスタッフ 鹿野本日の実技では、ロールオーバーで健康管理をするトレーニングや、

ポジションを教えるトレーニング、

ポジションを教えるトレーニング、

そしてハズバンダリートレーニング(ジェンドリングトレーニング)の一環で、

お腹コローンして、右足出して、左足出して、顎を乗せての流れでトレーニングしました。

この他にも、色々なトレーニングを色々なワンコでトレーニングをしております。

もちろん、トレーニングHow toも学べますし、その目的や指導方法についても学んでいただけます。

SDS スタッフ 長谷川

トレーナー養成の資料請求はこちらから。

(スタディ・ドッグ・スクール)

2016年7月 5日 17:32

第2期生の第12回目の授業の様子

問題行動の修正への取り組み方について

講義を行いました!

個別で出張トレーニングを行うトレーナーは

問題行動の修正への依頼が多く占めます。

今まで多くのトレーナーは、その経験のみで

問題行動の修正に関わることが多く、コマンドトレーニングや

服従訓練だけで修正を試みることばかりでした。

しかし、問題行動の研究が進むにつれ

問題が生じる要因が多岐に渡ることが明らかになってきたことで

問題行動への取り組む際にも、科学的なアプローチが

必要であると考えられるようになりました。

本日の講義から、問題行動に取り組む際の

・カウンセリング方法

・飼い主からの情報の収集の仕方

・問題行動に対する潜在的な獣医学的原因の評価

・情報から得られる行動学的原因の評価(行動の診断)

・飼い主への教育方法

・適切な行動修正プラン

などについて、知識を深め、より実践で役立つ技術も学んでいきます!

恐らく、どこのトレーナー養成クラスを受講しても

ここまで専門的に指導してくれる場所はないと思います!

しかし、実際に現場として一番必要となる

問題行動の修正への取り組み方について理解することは

ペットドッグトレーナーとしては非常に重要なことになります!

SDSスタッフ 鹿野

今日の実技では、まず罰の使用方法について実践的なトレーニングを行いました。

『罰』というと、『犬に痛みを与える』、といったイメージがあるかもしれませんが、

中には、痛みを与えない道具も存在しています。

すべての道具のメリットデメリットや使用することで起こる行動上の副作用を理解した上で、

犬の問題行動の修正が急を要する場合には、罰を導入したトレーニングも視野に入れる必要があります。

(使用するとしても、天罰や社会罰が良い。)

続いては、犬のハズバンダリートレーニングの一部を実施。

その1つにロールオーバー、といってお腹を見せるトレーニングがあります。

受講生のワンコ、上手にできていますね〜〜。

本トレーナー養成コースでは、10月開講に向けた受講生を募集中です。

資料請求はこちらから。

トレーナーを目指している方も、トレーナーは目指してはいないけど、

犬について高度な知識を真剣に学びたい方募集中です!!

SDS スタッフ 長谷川

(スタディ・ドッグ・スクール)

2016年6月28日 17:46

第2期生の第11回目の授業の様子

効率的に行うために、トレーニング用具の使い方について

講義を行いました!

あまり知られていませんが、引張り防止のハーネスやコングなど

様々な補助道具があります。

また、昔ながらのチェーンカラーなど、犬の福祉を考慮して

あまり飼い主さんには勧められない道具もあります。

ペットドッグトレーナーは、飼い主さんの目線に立ち

飼い主さんが実践できる方法を提案してあげなければ

なりませんが、時には補助的な道具を進めてあげることも必要です。

また、犬にとって飼い主にとっても危険が生じる

道具は進めてはなりませんが、それらアドバイスをする際に

道具の使用方法とその理論的な効果を

トレーナー自体がしっかりと理解しなければなりません。

SDSスタッフ 鹿野

本日の実技では、歩行トレーニングで犬の名前を呼ばずに、

人の動きを意識しながら歩くトレーニング方法や、

足の下に入って休憩するトレーニング方法について学びました。

フードは食べないけど遊びが好きなコ、

人よりの犬と遊びたくて仕方がないコ、などなど

個性的なワンコ達とのトレーニングは、技術の幅が広がります。

SDS スタッフ 長谷川

(スタディ・ドッグ・スクール)

2016年6月21日 17:03

第2期生の第10回目の授業の様子

話をしました!

トレーナーの職業では、犬のしつけ方指導だけではなく

飼い主さんが抱える犬の問題行動の修正を

依頼されることも数多くあります。

問題行動は、その原因が非常に多岐にわたるため

しつけや訓練をするだけでは改善することは難しく

専門家には高度な知識や技術が求められます。

しかし、今まで問題行動はしつけやトレーニング不足が

原因と考えられてきたため、飼い主さんの抱える問題に対し

的確に対処できないことが多々ありました。

専門家であれば、行動修正、しつけ、訓練、それぞれの目的や

手法について明確に区別をし、適した方法で

飼い主さんが抱えている問題の手助けをしなければなりません。

SDSスタッフ 鹿野

本日の実技では、元動物看護専門学校で主任を務めていたスタッフによる、健康管理の授業からスタート。

私も改めて講義を聞くと、『なるほど!!』 な情報がいっぱいあり、勉強になりました(笑)

犬にストレスにならないように、負担の少ないところから始める健康管理。

犬にストレスにならないように、負担の少ないところから始める健康管理。数人でブラッシングする時、きちんとした連携を持って体のバランスが崩れないようにすること。

当たり前なことですが、犬達のために意識することが大切です。

もちろん、犬達を動かしての実習もしました。

もちろん、犬達を動かしての実習もしました。トレーナーとして、犬の気がそれるのを予測しながらハンドリングすることなど、

今日も沢山のトレーニングを行いました。

ペットドッグトレーナーの講師達は、

大学や専門学校の授業で、沢山の生徒さん達に指導をしてきた専門家です。

自分で言うのもなんですが、高いレベルの授業が受けられます。

SDS スタッフ 長谷川

(スタディ・ドッグ・スクール)

2016年6月14日 17:38

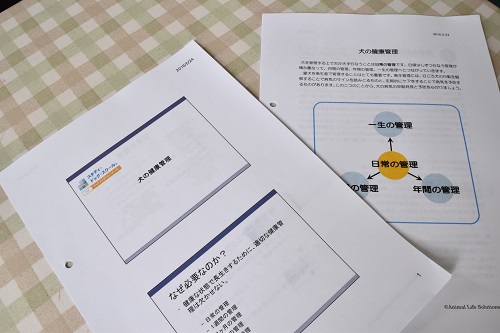

第2期生の第7回目の授業の様子

テーマが始まりました!

トレーナーは、犬のしつけやトレーニングの方法だけではなく

日頃の犬の管理についても飼い主さんに指導する必要があると思います。

そのためにも、適切な管理方法を学ばなければなりません。

また、行動の変化は学習だけではなく、病気などが原因となって

生じることがあります。

しつけやトレーニングに関わるためには

まず、犬が健康であることを確認してから進める必要があります。

前回の内容だった歩行トレーニングの復習からスタート。

実習は、2週間ほど間いが空いてしまいましたが、よくまとめてお話しされています!

素晴らしい!!

そして、本日はフセ、タッテのトレーニング方法や、

そして、本日はフセ、タッテのトレーニング方法や、マテのトレーニング方法についても学びました。

ただのHow toを学ぶだけでなく、SDSならではの、

飼い主さんに指導する上でのポイントについても学んでおります!!

一緒に参加しているワンコも、メキメキと実力UP!!

SDS スタッフ:長谷川

(スタディ・ドッグ・スクール)

2016年5月24日 15:11

第2期生の第6回目の授業の様子

「動物の学習原理とトレーニングへの応用」

をテーマに、

オペラント条件付け

●誘発法と鋳型法のメリット・デメリット

●強化スケジュール

●消去

●刺激性制御

●対立行動分化強化

●学習における生物学的制約

●プレマックの原理

●学習性無力症

●無関係性の学習

などについて講義し、理論を実際のトレーニングにどのように

応用するかを解説しました!

理論は理解していても、実践との関連性を見出すのは

非常に難しいことです。

本日の授業では、実際のトレーニングやケーススタディを

理論に当てはめて考える授業をしました!

SDSスタッフ 鹿野

(スタディ・ドッグ・スクール)

2016年5月17日 16:10

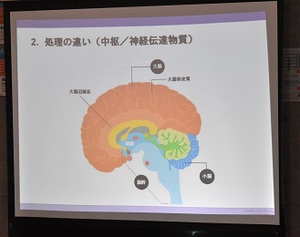

第2期生の第3回目の授業の様子

授業が行われました!

午前の講義では、犬の行動が発現する仕組みとして

脳の構造や犬の認知機能、神経伝達物質と行動の関係など

非常に深く難しいところまで犬の行動への知見を広めました!

動物の行動は、様々な内的変化によって影響を受けます。

動物の行動をより正確に理解するためには

体内でどのようなことが生じているのかを

知っておく必要もあります。

スタッフ 鹿野

午後の授業では、まずは前回やったトレーニングの復習を兼ねて、

ルアーのトレーニング方法を、皆さんの前で説明することからスタートです!!

人前で話をすることは、とても大変なことですが、間違いなく力が身につきます。

この一線を越えられるかどうかが、自信への鍵となります。

そして、実技では言葉のコマンドの結びつけ方(高次条件付け)について学び、

馴化(氾濫法、系統的脱感作法)や拮抗条件付けについて学びました。

次から次へと専門用語が出てきますが、トレーナー同士で

トレーニング談義をするには、言葉の定義を知っておかなければなりません。

今は、頭の中がぐちゃぐちゃするかもしれませんが、

だんだんと整理がついていくので、安心してください。

スタッフ 長谷川

(スタディ・ドッグ・スクール)

2016年4月19日 15:34

第2期生の第2回目の授業の様子

授業が開講されました!

午前中の講義では、動物行動学の基本から

犬の行動特性について!

犬のしつけ指導を行うためには、犬という動物の

特性を正しく理解しなければなりません!

犬の行動の研究は始まったばかりですが

今まで語られていた犬の常識が覆されていることも

多々あるため、常に最新の情報を得るための

心がけが必要となります!

SDS スタッフ 鹿野

SDS スタッフ 鹿野午後の実習では、先週行った授業の復習から。

でも、ただの復習ではありません!!

習った内容を、自分でまとめて他の受講生&講師に指導するという内容です。

これを繰り返すことで、自分の中で整理がつくだけでなく、

飼い主さんへの指導力が身につくこと間違いなしです。

また、実習では「名前」を呼ぶトレーニングを理論的に説明。

また、実習では「名前」を呼ぶトレーニングを理論的に説明。少しマニアックかもしれませんが、どのような原理で

犬に学習をさせていくのかを知ることは、とても重要なことです。

トレーニングでは、オペラント条件付けと古典的条件付けの要素も入ってきますので、

きちんと整理しながら理解していくことが大切です。

SDS スタッフ 長谷川

(スタディ・ドッグ・スクール)

2016年4月12日 17:39

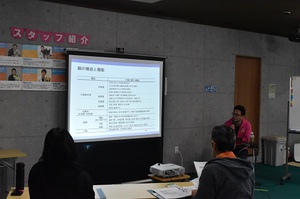

第2期生の授業が開始しました!

ペットドッグトレーナー育成コース2期生

昨日より開始いたしました!!

2期生には、すでにトレーナーとして活躍されている

2期生には、すでにトレーナーとして活躍されている方々が受講生として参加していただきました!

第1回目の講義内容は、

「ドッグトレーナーのMission Statement」

「犬の行動学の基礎」

一方的に講義を行うのではなく、受講生の方々も一緒に

様々な意見を出し合い、ディスカッションなどを交えながら

授業を進めています!

なかなか普段は聞くことのできな、お互いの考えや意見を

交換するのは、講師にとっても受講生にとっても

非常に勉強になる良い機会ですね!

また、午後の実習では、自身のワンちゃんを連れて

参加することができます!

また、幼稚園に参加してくれているパピーや

また、幼稚園に参加してくれているパピーやスタッフの飼っている大型犬でも実習をすることができるので

非常に多くの経験を積むことができます!

見学を希望される方は、是非、一度ご連絡ください!

アットホームな感じで、楽しんでもらえること間違いなしです!

目から鱗の最新の情報や、理論的で科学的な技術や情報を得たい方は

他のスクールでは経験できない、一見の価値ありですよ!

SDSスタッフ鹿野

(スタディ・ドッグ・スクール)

2016年4月 6日 15:29

<<前のページへ|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|次のページへ>>