Topics

6期生3回目の授業 座学:「刺激を受けてから行動が生じるまでの仕組み」 実技:「学習理論に基づいたコマンドトレーニング」

第三回目の授業となった本日、座学は犬の行動特性における

「刺激を受けてから行動が生じるまでの仕組み」

について授業を行いました。

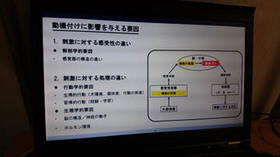

いろいろな手法論により犬のしつけや学習が語られていますが、

犬の行動は学習だけで語ることは不可能で、どのように行動を起こすか、

刺激の受容からその処理、そして行動発現とそれに付随する様々な

過程がを知る必要があります。

そして、それは解剖学や生理学、遺伝学、神経科学など多岐にわたり、

犬の行動を明らかにする場合、それに関連する学問を広く学び、

多角的に物事を解釈する力が求められます。

つまりドッグトレーナーはそれらに精通していなければ

今の時代に求められている犬のしつけはできないのです。

しかし、残念ながら現在の日本ではそういった学問を体系的に学べる場所がない為、どうしても部分的にかいつまんで断片的な理解にとどまってしまうことが少なくありません。

スタディ・ドッグ・スクールペットドッグトレーナー育成コースでは、

博士である講師陣がこれらの学問を体系的に整理し、皆様にお伝えしています。

動物の学習について知っていることはもちろんですが、

その前に犬という生き物について理解を深める必要性を感じ、

当スクールでは多くの時間を裂き犬の特性について授業をしています。

ドッグトレーナー育成コース講師:三井

午後の実習では、オペラント条件付けの正の強化を用いた

コマンドトレーニングの練習に入りました。

犬のトレーニングには様々な手法がありますが

それぞれの方法がどのような学習の原理なのか?

他の方法とのメリットデメリット、向いている犬はどのような犬なのかを

客観的に判断し、現場では臨機応変に対応することが必要です。

トレーニングには様々な手法論がありますが

それぞれの方法論がどのような学習の原理なのか?

他の方法とのメリットデメリット、向いている犬はどのような犬なのかを

客観的に判断し、現場では臨機応変に対応することが必要です。

専門家は、自身の主観や好き好きで方法論を用いるのではなく

様々な引出しをもって、それぞれの飼い主と犬に合った方法を

用いることが重要となります。

また、自身の用いている方法を客観視して整理することで

飼い主へわかりやすく説明をすることができるようになります。

ドッグトレーナー育成コース講師:鹿野

「刺激を受けてから行動が生じるまでの仕組み」

について授業を行いました。

いろいろな手法論により犬のしつけや学習が語られていますが、

犬の行動は学習だけで語ることは不可能で、どのように行動を起こすか、

刺激の受容からその処理、そして行動発現とそれに付随する様々な

過程がを知る必要があります。

そして、それは解剖学や生理学、遺伝学、神経科学など多岐にわたり、

犬の行動を明らかにする場合、それに関連する学問を広く学び、

多角的に物事を解釈する力が求められます。

つまりドッグトレーナーはそれらに精通していなければ

今の時代に求められている犬のしつけはできないのです。

しかし、残念ながら現在の日本ではそういった学問を体系的に学べる場所がない為、どうしても部分的にかいつまんで断片的な理解にとどまってしまうことが少なくありません。

スタディ・ドッグ・スクールペットドッグトレーナー育成コースでは、

博士である講師陣がこれらの学問を体系的に整理し、皆様にお伝えしています。

動物の学習について知っていることはもちろんですが、

その前に犬という生き物について理解を深める必要性を感じ、

当スクールでは多くの時間を裂き犬の特性について授業をしています。

ドッグトレーナー育成コース講師:三井

午後の実習では、オペラント条件付けの正の強化を用いた

コマンドトレーニングの練習に入りました。

犬のトレーニングには様々な手法がありますが

それぞれの方法がどのような学習の原理なのか?

他の方法とのメリットデメリット、向いている犬はどのような犬なのかを

客観的に判断し、現場では臨機応変に対応することが必要です。

トレーニングには様々な手法論がありますが

それぞれの方法論がどのような学習の原理なのか?

他の方法とのメリットデメリット、向いている犬はどのような犬なのかを

客観的に判断し、現場では臨機応変に対応することが必要です。

専門家は、自身の主観や好き好きで方法論を用いるのではなく

様々な引出しをもって、それぞれの飼い主と犬に合った方法を

用いることが重要となります。

また、自身の用いている方法を客観視して整理することで

飼い主へわかりやすく説明をすることができるようになります。

ドッグトレーナー育成コース講師:鹿野