Topics

6期生2回目の授業 座学「犬の行動特性」 実技「名前を呼んで注目する練習 ・呼び戻しの練習 ・体を触る練習」

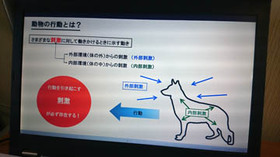

6期生2回目の座学は「犬の行動特性」について授業をおないました。

いわゆる動愛法には動物を飼育するために「その習性を考慮して適正に取り扱う」と定められています。

つまり犬を飼う上では本来、動物の行動の分類とその意味を理解し、さらに犬という種の特性を把握していなければならないのです。

そうすれば自ずと満たすべき事とマネージメントすべき事など人間側の対応しなければならないことや犬自身に求めることがわかり、適切なアプローチを取れるようになります。

また、それらを正しくすることで、人によって曖昧ないわゆる「ご褒美」も何をすることとが犬にとって報酬になるかが見えてくるのです。

そして、現在は様々な方法で犬の行動にアプローチすることがありますが、それらの手法が学問の世界でどのような背景で発達してきたかについてもお話しました。

そうすることで手法論にとらわれることなく、目の前の犬にどうアプローチすればいいか考える力を身に着けていっています。

ドッグトレーナー育成コース講師:三井

午後の実習では、

先週の練習の復習として

・犬同士の挨拶のさせ方

・ほめ言葉の練習

・首輪を持つ練習

からスタートしました。

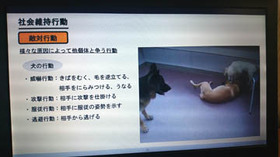

日常、よく見られる犬同士の挨拶ですが

日常、よく見られる犬同士の挨拶ですが

リードにつながられ、人の希望だけで犬同士の

挨拶を行うことは、犬に対する負担も大きく

トラブルにも発展しやすくなります。

挨拶をさせる際は、しっかりとお互いの犬の様子を

確認し、どちらかに負担がかかるようで

あれば無理に挨拶をさせる必要はありません。

そして、犬も生き物なので必ずしもどんな犬と

挨拶ができるとは限りません。

組み合わせによって、異なるボディランゲージや

反応を示すので、今日は様々な犬の組み合わせによって

適切な対応の仕方を学びました。

また、本日のテーマとしては

・名前を呼んで注目する練習

・呼び戻しの練習

・体を触る練習

を行いました。

犬のしつけというと、目的に応じた行動を

犬のしつけというと、目的に応じた行動を

犬に練習することをイメージしがちですが犬に求めてばかりでは、

犬の負担ばかりが大きくなってしまいます。

飼い主と犬とのより良い関係を構築するためには

望ましい行動を練習するだけでなく

犬の特性や気持ちを考慮した、「環境設定」や「適切な人の接し方」

も心がけなければなりません。

飼い主さんへのしつけ指導では

飼い主さんへのしつけ指導では

コマンドの練習ばかりではなく

犬という動物の特性を理解してもらったうえで

人側が努力するべき点も伝えていく必要があります。

SDSスタッフ 鹿野

いわゆる動愛法には動物を飼育するために「その習性を考慮して適正に取り扱う」と定められています。

つまり犬を飼う上では本来、動物の行動の分類とその意味を理解し、さらに犬という種の特性を把握していなければならないのです。

そうすれば自ずと満たすべき事とマネージメントすべき事など人間側の対応しなければならないことや犬自身に求めることがわかり、適切なアプローチを取れるようになります。

また、それらを正しくすることで、人によって曖昧ないわゆる「ご褒美」も何をすることとが犬にとって報酬になるかが見えてくるのです。

そして、現在は様々な方法で犬の行動にアプローチすることがありますが、それらの手法が学問の世界でどのような背景で発達してきたかについてもお話しました。

そうすることで手法論にとらわれることなく、目の前の犬にどうアプローチすればいいか考える力を身に着けていっています。

ドッグトレーナー育成コース講師:三井

午後の実習では、

先週の練習の復習として

・犬同士の挨拶のさせ方

・ほめ言葉の練習

・首輪を持つ練習

からスタートしました。

日常、よく見られる犬同士の挨拶ですが

日常、よく見られる犬同士の挨拶ですがリードにつながられ、人の希望だけで犬同士の

挨拶を行うことは、犬に対する負担も大きく

トラブルにも発展しやすくなります。

挨拶をさせる際は、しっかりとお互いの犬の様子を

確認し、どちらかに負担がかかるようで

あれば無理に挨拶をさせる必要はありません。

そして、犬も生き物なので必ずしもどんな犬と

挨拶ができるとは限りません。

組み合わせによって、異なるボディランゲージや

反応を示すので、今日は様々な犬の組み合わせによって

適切な対応の仕方を学びました。

また、本日のテーマとしては

・名前を呼んで注目する練習

・呼び戻しの練習

・体を触る練習

を行いました。

犬のしつけというと、目的に応じた行動を

犬のしつけというと、目的に応じた行動を犬に練習することをイメージしがちですが犬に求めてばかりでは、

犬の負担ばかりが大きくなってしまいます。

飼い主と犬とのより良い関係を構築するためには

望ましい行動を練習するだけでなく

犬の特性や気持ちを考慮した、「環境設定」や「適切な人の接し方」

も心がけなければなりません。

飼い主さんへのしつけ指導では

飼い主さんへのしつけ指導ではコマンドの練習ばかりではなく

犬という動物の特性を理解してもらったうえで

人側が努力するべき点も伝えていく必要があります。

SDSスタッフ 鹿野